礎の王格 始線へと臨む

――始線へと臨む──

色濃い闇の中。陽光は無く、あるのは八方に散らばった小さな星々が齎す光点だけ。

一つ一つは淡いながら無限とも思える数が織り成す光の波は、心許なくはあるが、しかし確かに己とその周囲を照らしてくれる。その都合の良さに、クーリアは小さな苦笑を零す。

今、クーリアが居るのは、とある人物の精神を基盤として構築した、極小の位相領域だ。周囲に広がる光景は、世界間領域である『奈落』を整調して映したもの、という事になっている。

創り出された位相の世界は、極めて小規模であるが故、“周囲”という概念を形作る事すら排して構成されている。

本来ならば、そこには何も無い。しかし、それを無いとするなら、世界を構成する最小の要素すら満たせない。要素の欠落は、世界の不安定化を齎す。

この問題を補うべく、代替として“世界の外”の象徴である『奈落』の仮想構築し展開した結果が、この場に広がる星海の光景だ。

とはいえ、この暗闇の星海が正しく『奈落』の風景であるかというと、勿論違う。

本来の『奈落』は始原の海原、混沌の泥、極彩の常闇とも呼ばれる空間である。『奈落』に正しき黒は無く、あらゆる色が重なり混じった結果生じる、濁りによる黒だ。それは常に蠢き、見た者の存在を侵食する認識の毒とも言える代物で、小星の光などという愛らしい代物が己を保ち、況してやここまで形を失わずに届くような生温い場でもない。

この光景を位相領域に差し込んだ、今の雇い主である“派閥”の研究者連中が言うには、暗闇の海に浮かぶ星を思わせる無数の瞬きは、それぞれ『奈落』の中に浮かぶ他概念世界が、己の世界を『奈落』の中で確かとする為に発する、混沌に対して抗う力の残滓なのだそうだ。彼らが最近編み出した術技を通し、『奈落』を整調して見ればこうなるらしい。

しかし、クーリアからするとそれは冗談としか思えない話だ。

実際この論を説き、この位相領域に光景を組み込んでみせた彼らにとっても、それは冗談の類であったのだろう。

外世界研究の分野に多少の知識がある者ならば、直ぐに判る話だ。『奈落』を含めた他概念世界の解釈は極めて難解で、クーリアが生きる世界である『礎の世』でも、その研究は碌に進んでいない。より正確に言えば、研究自体が行われていない。そんな状況で、『奈落』を整調し、その中で生じる光に意味を見いだすなど出来る筈もない。

そも『奈落』という領域が、あらゆる法則を無視した不可思議の塊である。あらゆる論拠も、その混沌のうねりの中では泡沫の如きもの。千変、万変する極彩を前にして、説を立てる事ほど虚しいものはない。

『礎の世』での世界学は、古きに他概念世界からやってきた“放浪者”達が齎した僅かな知識と、この世界の固有法則である“石渡り”に則り、他概念世界からの“召喚”を受けた際に得られた断片的経験を基礎として構築されたものだ。研究分野としてはまだ未熟も未熟。他世界についての分析考察すら、最近になって漸く“時間断面理論”等が多少形になってきた程度である。『奈落』のような大物に手をつけられるようなレベルでは到底無い――というのが『礎の世』における世界学の水準だ。

どうでもいい冗談一つの為に、こんな暗い真夜中じみた光景を選択するくらいなら、適当な色一色を背景に大きな光源一つ用意した、利便性重視の構成にしてくれた方が良かったのだが。

(まぁ、光自体は無くても問題はないんだけど)

クーリアは一瞬、意識を己の手に向ける。

淡く輝く、形すらあやふやな何か。これが今の自分の身体だ。何せ、自身が発光しているのだから、照明要らずと言ってしまっても語弊はない。

(……にしても)

己の手を――指先すらもあるかないか判別しづらいそれを持ち上げ、わきわきと動かしてみる。

我ながら、奇怪な姿となったものだ。

(ホント、いつもの自分と、似ても似つかないな)

――そう、思考した瞬間。

背筋に一本、氷柱を差し込まれたかのような怖気が走った。

「……っ、は」

胸の内を食い破って生じる強烈な不安感。続いて、己の腰下が崩れ去ったかのような浮遊感。呼吸すら必要としない身から、浅く高い音がこぼれた。

迂闊という他無い。ここに居る自分という存在への不信。それは肉体に繋がらず、精神のみの存在となっているクーリアにとって致命とも言える思考だった。

――いけない。

硬質化した脳裏に過ぎる短い言葉。明確な形を持たない指示に反応し、クーリアの無意識が高速で術技を組み立て始める。

己の全てを縛り、砕こうとする多種の感情。凍てつきかけた意識。それらを、長く厳しい訓練によって条件反射の域にまで達した手順が駆逐していく。

完成した術技は三つ。クーリアはそれらを自動的に己が身に放つ。

一つは背、一つは胸、一つは腰へと。揺らぎかけたクーリアという存在を正し、直し、矯正を行う術技。クーリアがこの“仕事”を始めてから、最も頻繁に行使している術技だった。

差し込まれた術技による頸木は、即座に効果を発揮した。瞬きの間も無く、怖気による震えが止まり、肺腑を喰らう不安感が静まり、理由のない落下感が消失する。

「ふ、ぁ……は」

そうして生じた存在の揺らぎが収まり、意識が常態へ復帰するまでの時間は、数える事すら難しい程の瞬間だ。

逆に言えば、数えられる程の時間、己という存在が揺らいでいたならもう手遅れである。クーリアはそうならなかった事を確認し、内心で安堵の吐息をついた。

(……全く、厳しい)

一瞬の油断、意識の逸脱が、そのまま存在の崩滅にまで直結する。それはまるで、一本の細縄の上で日々を過ごすかのような感覚だった。

もっとも、それは死と隣り合わせ――という程のものではない。今ここに居るクーリアは、“クーリアという存在”の精神一部分を切り出したものでしかないからだ。

それはマウスベンドールの秘奥。“石渡り”の世界法則を応用した、存在概念分離技術の一つである。

これにより、たとえ今ここに居るクーリアが存在的安定を欠き、最悪の結果として崩滅に至ったとしても、クーリア本体が致命的な結末を迎える事は無い。この絶対的なセーフティの存在は、細縄の下に用意された安全網に近い。これが無ければ、クーリアの“案内人”としての仕事は、今以上に強い精神的負担を伴うものとなっていただろう。

しかし、安全網があるからといって、ほいほいと縄の上から転落する訳にはいかない。縄から落ちてしまえば、網を伝い、柱を登り、また縄の上へと移動しなければならない。崩滅し、存在が失われてしまえば、再度の精神分離行為、存在の再確定、各種欠損情報の補填等々の作業を行わねばならず、特に宿主との精神同調と内的世界を利用した位相領域形成は易々と出来るものではなく、それを考慮すれば“案内人”の崩滅は絶対に起きてはならないものだ。

加えて言えば、そこまで状況を悪化させてしまうような人材は、外世界研究に特化した、各“派閥”に属さぬ独立組織マウスベンドールの名を名乗るに値しない。そのような綱渡りの日々を容易くこなしきる事がマウスベンドールの名を背負った者には求められるのだ。

しかし、マウスベンドールに連なる“案内人”として相応の経験を積んだクーリアでも、“対処する手段”は弁えているが“克服する手段”は持ち合わせていない。自身に対する不信以外にも、存在に揺らぎを齎す契機は無数にある。肉体と精神を“繋がったまま切り離す”という行為は、それ程までに存在の安定が乱れやすくなる。

今回、クーリアが用いている存在概念転移術技は、主となる転移者の精神に専用の小世界を創り出し、そこに忍び込む形で宿主と共に転移するという仕組みとなっている。故に依り代と呼べるような物が無く、存在が不安定化するのはある程度仕方が無いとクーリアは考えていた。実際、この仕事を始めてから、既に百に届く回数、己の存在を確かとする術技を行使していた。

(だっていうのに……)

感嘆八割、呆れ二割の気分で、クーリアは自分の前方に浮かぶ“その人物”を見る。

クーリアが精神の隅を間借りしている宿主。“派閥”内では狂気の沙汰とも言われている、異常な、しかし今の危機には必要だとも考えられている“分離同化”の被験者。“その人物”は、自分と同じく精神のみで――いや、自分とは違い、安全網すら無い状態でこのような他概念世界へと渡り、更には“分離同化”などという、己の存在自体を二つに断ち割るような真似をしているというのに、

(どうして、こんなに安定しているのか)

いくら同化対象という依り代があるとはいえ、その存在概念の安定性は、異常といってもいい域にあった。

先刻からクーリアが行っているのは、宿主であり導きの対象である“その人物”の状態確認だ。検査用の術技を宿した手先で触れて、得られたデータを“派閥”へと送る。その過程で、クーリアにも宿主がどういった状態にあるのか判っている。

クーリアは目の前に居る宿主以外にも、複数の同化者の“案内人”を努めていた。それらはここに居るクーリアではなく、クーリア本体から分離された別のクーリアであったが、本体を経由し、ある程度の情報は共有化されている。

クーリアが受け持っていたのは、通常同化者が八人、特殊同化者が三人だ。

しかし、今“案内人”としての活動を行っているクーリアは、ここに居るクーリアのみである。

通常同化者は一人が転移前に問題が生じ脱落。二名が転移に失敗して精神消失、そのまま肉体も存在崩滅。二名が転移成功するも同化に失敗、存在不安定化により緊急送還後、脱落。一名が同化成功後に同化対象との存在同化制御が上手く行かず、精神自体を同化対象者に飲み込まれて存在崩滅。残り二名は成功したものの、両者とも任務中に同化対象を失い崩滅、あるいは送還されている。

特殊同化者の方はといえば、二名は特殊な同化行為自体に耐えきれず、あっさりと失敗。内一人は“分離同化”であったが、こちらは存在を分離した時点で既に精神体が形を失っていた。用意されていた安全用、補助用術技の効果で何とか存在の崩滅には至らなかったものの、成功には程遠い結末だった。

そんな惨憺たる結果の中、最後に残った一人――今目の前に居る“その人物”は“分離同化”という荒技をこなしているというのに、自分以上にその存在が安定しているのだ。クーリアが驚くのも無理はなかった。

精神のみの姿となり、更にはその身を半分に割り割かれているというのに、揺らぐ気配が殆ど無い強固すぎる存在概念。

二者に対して“同化”を行っているというのに、一対一で“同化”を行っている他の通常同化者達を上回りかねない同化率。

異常とも言える計測情報は、“その人物”の同化者としての恐ろしいまでの適性を示していた。

(……なるほど。これは“派閥”側も碌に説明しないで“前線”に突っ込む訳だ)

このような逸材、もし他の“派閥”や、“派閥”外の組織に目をつけられていたなら、激しい争奪戦となっていたに違いない。そうなる前に、首に改めて鈴と縄をつけて早々に送り出した、という事なのだろうが。

そして、なるほど、とクーリアはもう一度思う。

“派閥”が大きな期待を掛け、“大役”を任せるに足る存在かを見定めようとするのも、ある意味当然の流れか、と。

・

「はい、これでお終いです。お手間を取らせてごめんなさい」

す、とこちらの身体に触れていたクーリアが離れる。

異なる場所、異なる刻に居る二人の同化対象。その間を行き来するための“焦点移し”を行うべく、何時ものように星海の空間へと心を移した貴方だったのだが。

「少し検査、行ってもよろしいですか?」

と、クーリアに呼び止められて、先刻からべたべたと無造作に身体を撫で回されていた。

クーリアは四肢らしきものをもつ光の集合体のような姿をしている。とはいえ、ただの光という訳では無く、その奥に“身”とも言える部分もあるようで、クーリアがこちらの身体に触れるときには、“良く判らない何かが接触している”という感触は確かにあった。

今、この場に浮かぶ己の身は肉体を伴ったものではなく、言わば精神の象徴のようなものだ。実際に触れられている訳では無いのだが、ある意味それ以上の、己の芯とも呼べる部分に他者の接触を許しているような感覚があった。

その度に浮かぶ感情は、強いて言葉にするなら、忌避、違和、不快。どれもあまり気分の良いものではない。終わりを告げられて、貴方は浅く安堵の息をつく。

「んー……」

と、そこへ少し考え込むようなクーリアの声が響く。感じるのは、じっとこちらを見るような視線。勿論、相手は光の塊のようなものだ。目などついているのかも良く判らない。こちらを観察しようとする意思が自分に向いているのを感じた、というのがより正確な表現だろうか。

――何か、検査結果に問題でもあったのだろうか。

思い、貴方が深く考えずに問うと、クーリアは「……ああ、いえ」と首部を横に振る。

「詳細な結果は“派閥”の方で精査してからとなりますけど、私が見る限りでは全く、欠片も問題は無かったと思います。はい。太鼓判押してもいいですよ?」

なら、先刻の気になる態度は何だったのか。

半眼で更に訊ねれば、光の人影は迷うかのように僅かに口篭もって、しかし然程の間も開けず、諦めるかのように肩を落とす仕草。

「……まぁ、引っ張っても仕方無いですし、さっさと話してしまいますけど」

クーリアはそこで一拍を置いた後、

「実は、“派閥”から貴方への指令を受け取っています。そちらの世界の二地点にて“異象”発生の兆候が確認されました。貴方は速やかに推定地点に向かい、可能ならば“異象”の顕現前にその源となる不定理粒子――アエルを回収。顕現後なら“異象”を核となった存在ごと破壊後、アエルを回収してください」

一気に告げるクーリアに、貴方は素直に驚きの表情を向ける。

“分離同化”の被験者としてこちらの世界へとやってきてから、初めてとなる行動指示。それにも驚いたが、

(“異象”……?)

首を捻る。その態度から、こちらの疑問を察したのか。クーリアが言葉を作る。

「ご存じ……ではないですよね。“異象”なんて、私達の世界じゃ早々発生するものでもないですし」

無言で頷く。正直、耳慣れない言葉だった。

「ふむ。では折角ですし、そちらの世界基準で詳しく説明しましょうか」

――詳しく、となると色々話が長くなりそうなので、極力簡単に。

貴方が口を挟むと、「あー、でしたらもう大雑把に行きますね」と頼りない前置きの後、

「えーと、そうですね。貴方もそちらの世界である程度活動されているなら……妖精とか、鬼とか。そんな名称で呼ばれる存在に出会ったことはありませんか?」

言われて、貴方は即座に頷く。特に妖精とは、非常に縁深い間柄となっていた。

「彼らは、主に概念世界それぞれが持つ基礎存在概念の飽和によって発生しているみたいです。陽性質の存在概念が飽和すれば妖精種。陰性質の存在概念が飽和すれば鬼種――であってましたっけ?」

そう問われても、詳しく知らない貴方としては返答しようもない。

グローエス五王朝での旅の友たるあの紫の妖精ならば、その辺りの事も詳しく知っていそうだが。

「まぁ、それらもかみ砕いて言ってしまえば構成する理粒子《イーサ》の形質差ともいいますか、そんなものです。で、それのアエル版が――」

――“異象”、と言いたいのか。

クーリアの言葉を引き継ぐように呟くと、光る人影は「実際はちょっと違うんですけどね」と言いつつも頷いてみせる。

「私達の世界には“石”がありますから、飽和なんて現象はまず発生しないんですけど、そちらの世界には“石”がありませんからね。ちょっと話が違ってくるんです」

クーリアが言う“石”についての知識は、貴方にもあった。

世界に満ちるアエルを吸収する性質を持つ“石”は、『礎の世』と呼ばれるこの世界の基盤とも言える物体だ。“石”は内に取り込んだアエルを人の使いやすい形に変化させる特性を持っており、力を蓄えた“石”を扱う術を発展させて栄えたのが『礎の世』の人間。つまりは、自分達だ。

対し、こちらの世界には“石”に該当するものがない。だからこそ、妖精や鬼のような存在が生まれる、という事か。

「です。それで……アエルはイーサと違って構成粒子に不定、不足、不安の要素を抱えてるのが問題でして。だから、イーサを基盤とした世界概念上でこれが飽和してしまうと、イーサの場合よりも困ったことになります」

……それは、どういう意味だろう?

怪訝と相手を見ると、クーリアはどう説明したものかと迷うように、光る腕を器用に組んでみせて、

「んー、そっちの世界でいう鬼や妖精は、元々そっちの世界概念上で存在を許容されているものなんですね。どんなに強大でも、どんなに悪質なものでも。在る事は自然とされている。世界に組み込まれている。こっちの世界でいう“石”相当の物がないのも、その飽和現象自体が世界の運行に組み込まれている事だから」

たとえ世界自体を破滅させるような存在であっても、その存在自体は世界に認められたものだ。

対して、

「“異象”はそうではない、という話です。本来、そちらの世界にアエルは殆ど存在しないものですからね。特にアエルは、さっき言ったように不安定を誘発する要素ですから、その飽和によって生まれるもの、引き起こす現象のヤバさは、方向性で言えば『奈落』の存在のような概念世界外来種――世界侵食系の存在に近いんです。生物に害を為すなんてレベルじゃなくて、世界の在り方ごと不定にして、欠損させていく。そういうタイプの代物」

だからこそ、それは早期に見つけ、そして討ち滅ぼすべきものであると。

クーリアは断言するように言う。

「まぁ、“異象”は高密度のアエルの集合体ですから、“派閥”としてはそれを丸ごと確保したい、という考えもあるのでしょうけれどね」

単なる慈善活動というだけではなく、ちゃんと利も得られるが故の行動であるようだ。

“派閥”らしい話に、貴方は納得の苦笑を零した。

・

取り敢えず、“異象”という現象についての概略は掴めた。

が、それをどうにかする、という話となると、まだもう少し情報が足りない。

具体的に“異象”とはどういうものなのか。

そして“派閥”が掴んだという、“異象”の顕現予想地点は何処なのか、だ。

「“異象”は、飽和したアエルが顕現化したもの――というのはさっき話したと思うんですけど、この顕現はイーサによるそれとは違って、妖精や鬼といった“決められた形”に成るものじゃないんです。アエルの場合は、その土地に存在している適当な概念に食い込み、それを不定する事で顕現します。つまり」

――“異象”は特定の形を持たず、そこに在る何かを依り代にして姿を作る、と?

「です。そして食い込むことに成功した存在概念を“核”として、周囲にある全て不定にしていく。“異象”が危険なのはここです。一度“核”が出来てしまうと、それを軸に世界自体を侵食していきますから、時間が経つ程にどんどん状況が悪くなります。この辺りは“外なる者”達が起こす現象に良く似ていますね。まぁ、あれほど出鱈目な事にはなりませんけど」

それで、とクーリアは言葉を挟み、

「“核”を作っていない“異象”――正確には“異象”の前段階。この状態ならば、少し場のアエルを慣らしてしまえば、貴方を介して私の方でアエルを回収できます。ですが“核”が既に形成されて“異象”が顕現してしまっている場合は、“核”自体を破壊し崩滅させて更なるアエルの顕現化を阻止。加えて侵食された世界の補修等の作業が必要になりますね」

なるほど、と頷く。

先刻の“派閥”からの指示にあった「速やかに」という言葉は、しっかりと理由のあるものであったらしい。

「ただ、“異象”の兆候を掴めるようになった段階で、既に“核”を形成する寸前となっていますから、今から急行しても“異象”顕現前に辿り着くのは難しいと思います。けど、“異象”は顕現後もイーサや周囲の土地概念を変質させて、規模を拡大していきますから、急いだ方が良いのは確かです。あまり大規模になってくると、そちらの世界の治安維持組織や、世界抗体種族が動き出してしまいますし、最悪、概念世界の部分消失が発生します。事が大きくなる前――こちらの手に負える内に向かった方が良いでしょうね。……ここまでで、何か質問ありますか?」

首を横に振ると、「では続けて」ともう一つの話題に移る。

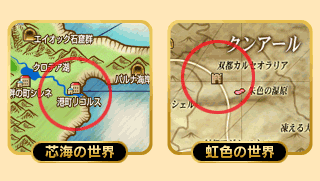

「“派閥”が掴んでいる“異象”の顕現推定地点についてですけど。“派閥”の観測員達が捉えたのは二箇所。グローエス五王朝北東の都市カルセオラリアと、フローリア諸島コルトレカン島の港町リコルスの近くです。周辺を探ってみれば、気配は直ぐに辿れると思います」

クーリアの言葉に、少し驚く。まさか二箇所とは。しかも、片方はグローエス、片方はフローリアと来た。

この仕事が自分に回ってきたのも頷ける。“分離同化”を行っている自分なら、どちらに急行する事も可能だ。

だが、負担が大きすぎなのではないか、とも貴方は思う。“異象”の対処は初めてという者に、二箇所も仕事を回すとは。他の人員はいないのだろうか。

「居ない、という訳ではないのですけれど、これも貴方の力を――“分離同化”の有用性を測る一環みたいですね」

つまりは被験者のお役目、という奴らしい。

嘆息を漏らす貴方に、クーリアは同情するような苦笑の声を微かにこぼして、

「取り敢えず、この二箇所に置いてアエルの急速な“溜まり”が発生していて、その量が顕現境界値付近まで上昇しているみたいです。どちらかではなく、どちらも“異象”が顕現する可能性があります。貴方には、場に溜まっているアエルの回収と、必要ならば“異象”の討伐をお願いする形となります」

(……ふむ)

そこまでの話を聞いて、貴方は内容を吟味するように暫しの間を開けた後。ふと、思いついた冗談を口にしてみた。

――というか、誰かが“異象”を退治した後に、アエルだけ回収する、という訳にはいかないのだろうか?

勿論駄目です、という返答を予想していたのだが、しかし。

「んー、どうでしょう? “派閥”としては、他から手を出される前に“異象”を形成するアエルを回収したいというのが本音でしょうけど、私としては、貴方の案もそう悪くないかな? とか思っちゃいますね」

“派閥”に雇われている人間が、そんな事を言っていいのか?

自分で振ったネタではあるが、素直に肯定されると少し困ってしまう。

戸惑うように呟くと、クーリアは「ですよねぇ」と頬と思しき部分を光る手指で掻いてみせて、

「でも、訂正する気はありませんよ」

声音を僅かに硬くし、真剣な調子でクーリアは言う。

「しつこいようですが、“異象”は、危険な相手です。貴方の他に私が“案内人”を受け持っていた同化者の方も、一人、“異象”にやられています。形を持って間もない“異象”相手でしたけど、被同化者諸共一撃でした。……今でも、その人の最後の声が、耳に残ってます」

重い言葉だった。

それに対して碌な反応も返せない間に、クーリアは更なる言葉を紡ぐ。

「私の個人的意見を言わせてもらえば、“異象”に関わること自体避けるべきだと思います。けれど、今回のお話は“派閥”からの指令ですし……それに、これが終わった後についても、既に私の方に話が来てますから。そういう訳にもいかないでしょうね」

首を捻る。

終わった後? 一体何の話だ?

「指令には、まだ続きがあるという事です。今回の“異象”の件は、その話の前段階。言わば試験のようなものと思ってください。先刻の検査も、それに絡んだものです」

勿体ぶった言い方をする。貴方は若干の苛立ちを込めて問い質そうとして――気づき、意気を収める。

少し考えれば判ることだ。要するに、今の自分にその話を聞く資格が無いのだ。だからクーリアは話さない。

貴方が察した事に気づいて、クーリアは「ごめんなさい」と謝る。

「“異象”の件、“派閥”が満足する形で無事解決する事ができたなら、私の方から改めて、貴方に話すことがあります。でも、正直無理はしなくても良いかもしれない。引き延ばして別の誰かが解決してくれるなら、それを待っても悪くはないかもしれない。そうも思っているんです。……貴方のこの先を、考えるなら」

「…………」

それ程の事、なのだろうか。

貴方は無言のまま、しかし小さく頷くことで、クーリアの助言をしっかりと心に留めた。

そして同時に、有り難いとも思う。

クーリアとは、今までまともな会話をした覚えがない。世間話は疎か、クーリアの事についても、そして自分の事についても話した記憶はなかった。

ただ“焦点移し”を行うときに、定型の会話を交わすだけの相手。そう、思っていた。

しかし、どうやらそう思っていたのはこちらだけで。

相手の方はといえば、それなりにこちらの事を気に掛けてくれていたらしい。

「以上で、私の話はこれでお終いです。それでも“異象”を追うというなら、現場に辿り着いたら私を呼んでください。出来うる限り、サポートはしますから」

貴方は短く、ありがとうと返す。

そんな率直な言葉に対し、クーリアは少し困ったように身を竦ませて、

「はは……。こんなの、礼を言われるような事でもないんですけどね。だって私、貴方の“案内人《クーリア》”なんですから」

笑みを含んだクーリアの声に見送られながら、貴方はこの小世界へとやってきた最初の目的通り、“存在の主体”をもう一人の同化対象へと移す。

アエルの飽和によって生まれる、欠けたる理の化身――“異象”。

降りかかる危険と“先”を覚悟し、今すぐ“異象”を追うべきか。

それとも“先”を恐れて耳を塞ぎ、目を閉じて“異象”から離れるべきか。

ささやかな選択権は、今、確かに貴方の手の中にあった。

礎の王格 それは異なる象徴a

――双都カルセオラリア近傍──

カルセオラリアの都を抜ける大河の上流域。別の川の支流が合流する地点に、一つの森がある。

周辺に現出地形は無く、川近く故か年若く細い樹木で構成された森は、本来ならば静かで平和な場所だ。時折遠方から流れてきたらしき亜獣の姿も見られるが、それ程生息数が多い訳でも無く。近隣の村落に暮らす人々も、川沿いの植物や水を求めて集まる動物目当てに訪れる事は多い。

そんな森の一点に。

形持たぬ何か、意味持たぬ何かが、ゆっくりと集まりつつあった。

それは大気であるようで、それは音であるようで、それは光であるようで。

それは風にも似て、それは波にも似て、それは粒にも似て。

しかし、そのどれとも違っていた。微かに、何かが欠けているのだ。この世あらゆる場所に満ちる力に似通っていて、だがほんの少しだけ足りない。故に明確な異として際立つ。それは正体は判らずとも、この世にある者達全てに強い違和を撒き散らすものだった。

日が昇り、日が沈む。雲が泳ぎ、雨が降る。時が歩みを進める度、そこに集う“何か”の濃さも増していった。

既に周囲には動物の気配は微かも無い。足を持つ者は地を走り、羽根を持つ者は空を飛び、それすら持たぬ者達は地を這い、潜り。感じる違和を危機感に変えて、この場から距離を取っていた。

しかし残念ながら植物達はそうもいかない。地に根を張り、身動きの取れぬ彼ら。意思や本能よりももっと深く、存在概念のレベルで齎される違和が、たとえ植物達の危機感というものを煽っていたとしても、彼らにはそもそも逃げる術が無いのだ。

遠く流れる川の音を背景に、枝木を彩る葉々が風に揺れる。擦れ合い、さざめく音は、自らの運命を恐れる悲嘆の声にも似ていた。

そして更なる時が過ぎて。

取り残された彼らの一つが、贄となった。

最初、この場所に“何か”が集まる理由は別にあったのだろう。その理由は恐らく複合的なもので、明確にこれだと指し示す事が出来るものではない、曖昧なものであった筈だ。

しかし今は、明確な理由が目に見える形で存在していた。

数瞬前まではゆっくりと集まっていく程度だった“何か”が、その勢いを変えていく。無形の渦を巻き、“何か”が一点目掛けて集まっていく。

渦の中心にあるのは、一本の木。編み目にも似たブレを生じさせながら、身を震わせて立つ年若い樹木。

それが、“核”だ。

溜まった“何か”――不定理粒子《アエル》の飽和に存在を喰われ、受け皿となってしまった哀れな形。

“異象”と、『礎の世』の者達が呼ぶ形だった。

理粒子《イーサ》によって構築された世界、本来ならば受け入れられざるこの世界において、樹という“核”を通じて無から有へと成る手段を得てしまったアエルは、己の欠損を補うように“核”を経由し外と繋がり、この世界での存在の安定を得ようとする。

“核”を中心に、イーサがアエルに呑まれていく。満たされていた世界が、欠損した世界に置き換わる。確かだった世界に、不確かを持つ世界が割り込んでいく。

それは陽質でもない、陰質でもない。ましてや世界の外に漂う混沌の気配でもない。昔よりそこにあったものと殆ど変わらぬ、微かにずれた、足りない気配でしかない。

だがそれ故に、本質として持つ“足りない”部分を、似通った何かで埋めようという性質は強力だった。

それを満たそうとしてアエルはイーサを喰らい、喰われたイーサは己の中に不足を生んでアエルと化す。世界はただただ欠損し、隙間を埋めるように新たな別の“確か”が喰われ、捻れていく。

――誕生した“異象”によって齎される異質は、徐々に、しかし確実にこの土地を侵食しはじめていた。

・

森に足を踏み入れた瞬間、周囲に漂うアエルの異様な動きを気配を感じて、貴方は短く踏鞴を踏む。

「何、この感じ」

早々、貴方の右肩に止まっていた小さな妖精が、身を乗り出し、気味悪げに森の奥を睨んだ。

流石妖精というべきか、リトゥエはもうこの先で起きている異常に気づいたのだ。

が、

「……土地概念が歪んでる、の? でも、陰性に振れてる風じゃないし……“外なる者”の気配って感じでもない。何処かおかしくなってる筈なのに。何これ?」

彼女はアエルの流れを正確に掴んでいる訳では無いようだった。証拠に、辺りを漂う薄いアエルが、急速に森の奥へと吸い込まれていく流れを視てはいない。ただ、ここからかなり離れた場所で生じている異変にしか、その意識を向けていなかった。

リトゥエの視線が、貴方のほうへと流れる。険しい視線と表情は、普段の陽気で、何処かいい加減な気配のある妖精のものとは異なっていた。

「ねぇ、【NAME】。貴方、これ知ってたの? カルセオラリアから出て、一直線にここへ向かってたよね?」

言われて、どう答えたものかと口篭もる。

――知っていたといえば知っていたが、知らないといえば知らない。

都を出て直ぐ、“同化”していた己の存在を僅かに“外して”アエルの流れを探り、結果見つけたこの場所へ、急ぎ向かった。

しかしそれは、明確に意識しての行動ではない。“同化”という行為によって生じた、相反する二つの認識。その曖昧な境界は、目を凝らし、見極めてはならないものだという事を、貴方は本能的に察していた。その狭間を見いだし、明確な線を引いてしまえば、その時点で“同化”などという本来あり得ない形を維持できなくなる。

故にそこから目を逸らして、結果、答える言葉も失ってしまう。

そもそも、彼女に話すような事でもないと考える自分も居て、リトゥエからのじっと探るような視線に、貴方はただ無言で耐えるしかなかった。

「……はぁ。まぁ、何にせよ、あっちで一体なにが起きてるのか、突き止めないと。行きましょ、【NAME】」

口を貝のように閉ざした貴方に業を煮やしたのか、リトゥエは溜息と共に括った髪の先を左右へ振って追求を打ち切ると、先導するようにふわりと空中へと身を躍らせる。

いつになく、リトゥエはやる気のようだ。彼女はどちらかというと、未知のリスクは避けるようなタイプだと勝手に思っていたのだが。

怪訝、と先行くリトゥエを見ると、顔だけ振り返った彼女は貴方の視線に帯びた意味を汲み取り、

「いつもならとっとと逃げちゃうけど、ね。でもこれは観察者としては見過ごせないよ。現出みたいな広い範囲の、土地概念単位の概念変質って感じじゃないから、直接影響受けるくらいにまで近づかなければ、私でも大丈夫だと思う。だから、行こ」

出来ればリトゥエは連れて行きたくないというのが本音だったが、こうなっては彼女を拒絶する言い訳も思いつかない。

宙に浮かぶリトゥエの横に並ぶ形で、貴方は止めていた足を前へと動かす。

森の中は騒然としている。空には森から離れようとする鳥の群れ。藪の下では小動物達が走り、木々の間からは時折鹿などが飛び出してくる。まるで山火事から逃げているかのような慌てようだ。

そんな彼らの動きとは真逆の方へと、貴方は足早に進む。森の奥へと近づくにつれて、漂うアエルは濃度を増し、周囲の様子も目に見える形で変わり始める。

(……そろそろ、クーリアを呼ぶべきか?)

あの星海で、“異象”についての話をした時の別れ際。確かクーリアは言っていた筈だ。現場についたら自分を呼べ、と。

そう考えた瞬間、

『――はいはい、言いましたよー私』

心の中に、自分とは違う類の思考がぷかりと浮かんだ。

「!?」

突然の事に驚き、動きが止まる。だが、そんな貴方を気にする風も無く、

『呼ばれてきましたクーリアです。どうやら無事に“異象”の顕現地点に辿り着けたみたいですね。良かった良かった』

次々と独りでに頭の片隅から生まれてきた言葉の羅列が、己の中に突然現れた異なる思考の正体を教えてくれた。

(それにしても……)

と、貴方は前進を再開しつつ改めて驚く。

相変わらず、反応が早い。“焦点移し”の際にも思っていた事だが、クーリアはこちらが呼びかければ、まるで常に待ち構えていたかのような速度で反応を返してくるのだ。

『そりゃ、実際ずっと待ち構えてるようなもんですからねー。普段は引っ込んでますけど、実は常に貴方と一緒にいますし』

「……?」

いまいち意味が理解出来ずに、貴方は僅かに首を傾げる。

そもそもの話、クーリアは一体どうやって、こうして自分と話しているのだろうか?

『え? ああ、ええと、簡単に言うと、私は貴方の心の片隅に勝手に住み着いた、清らかかつ便利な天使とでも思っててください』

何とも胡散臭い言い様である。

じっとりとした意思を己の内側、片隅に浮かぶ自分とは異なる心に向けると、そこから困ったような感情が伝わり、

『あーいや、別に完全に冗談って訳でもないんですよ? もうちょっと細かく言うと、貴方との連絡や“同化”、アエルに関する諸処理を行うのに適した調整を施した端末的存在を、貴方の精神体上に作った位相領域内に乗っけてるだけです。必要なとき以外は、お互いの負担にならないように活動を最小限にまで低下させてたりする感じで。大体表現あってたでしょ?』

……どうだろう?

確かに所々あってるような気はするが、「清らか」と「天使」がどの辺りに掛かってるのかが良く判らない。

『その辺は、ほら。ニュアンスで』

ニュアンスかー、と白けた気分で笑いつつ、先刻の彼女の台詞を自分なりに解釈してみる。

大雑把に認識するなら、自分はクーリアに取り憑かれていて、普段クーリアは眠っておりこちらが呼んだときだけ目を覚ます……みたいなものと考えれば良いのだろうか?

そんな内心の思考は、そのまま傍に在るクーリアに届く。

『取り憑いてるっていうか、間借りって形が近いですね。同化者の方の存在概念の一部におまけとしてくっついてる程度のものなんで、貴方の傍にいる妖精さんにも、私の事は気づかれてはいないと思いますよ。……まぁ、なんか変な存在概念の形してるなとか、多少怪しまれてはいるかもですけど、多分“同化”の部分がカモフラージュになって、私までは見抜かれないかと』

「…………」

リトゥエにあれやこれやと追求されない、というのは色々と有り難い話かもしれない。

本来、この世界には有り得ざる自分達。その事を、あまり彼女に話したくはなかった。リトゥエが見ている“自分”に、別の“誰か”が混じっている。それを、何となく知られたくはなかった。

『貴方の素性については時間の問題な気もしますけどね。――っと、世間話はそろそろ終わりにして、“異象”の話に移りましょう。一応私の方でもサポートするって前回言ったと思うんですけど』

クーリアの思考がそこで一瞬うねうねと歪み、明確な意思として認識出来なくなる。言い悩む。言い澱む。そんな間を挟んだ後、

『……実は私のそちらの世界への干渉能力は凄く弱いんです。得られる情報も貴方という存在を経由してのものばかりで、今まで提供してきた情報も、主に“派閥”から回ってきたものが殆ど。というわけで要するに……』

実は役に立たない?

『ぐさっと来ますけど大体正解です。一応、アエル関係の操作や存在置換への対抗能力、情報収集用の環境認識能力もそれなりに備えてますから、助言と、後始末くらいは何とかできると思いますけど』

少なくとも、“異象”討伐という点ではあまり当てにはならない、という事のようだ。

助言や後始末だけでも有り難い、と考えるのが前向きで良いのだろうが、やはり不安は残る。

話を聞く限りでは、“異象”は普段相手にするような亜獣等とは明らかに別種の存在だ。この世界で言えば妖精種や鬼種のような自然発祥の種族に近く、今目の前で起こっている現象の規模を考えれば、その格は妖精種なら最低でも下位の地母種、鬼種なら大鬼か禍鬼級――下手をすると大禍鬼級の可能性もあるように思えた。

――そんな相手を前に、果たして自分の力だけで勝てるのか?

「ちょっと、【NAME】!」

と、内の思考に沈んでいた貴方の耳に、リトゥエからの切羽詰まった警告の声が突き刺さる。

「何ぼっとしてんのっ!? 前、きてるっ!」

我に返り、貴方が慌てて正面を見れば、

(亜獣っ!?)

森に棲む他の動物たちと同じように、森の奥に生じた異変から逃げ出してきたのだろう。前方の木々の間から、数匹の亜獣達がこちらへ向かって飛び出してきたのだ。

突然の遭遇。

後方に意識を向けていただろう亜獣達は、突然目の前に現れた障害物に驚き、反射的にその牙を剥く。

今から大物を相手するというのに、こんなところで無駄な力を使っている場合ではない。

先走って突っ込んできた二匹をすれ違いざまに叩きつぶした後、その隙を狙った三匹目が鋭く伸ばした爪の下をそのまま潜る。

己の真上を飛び越える亜獣。貴方は身を投げ出すような姿勢のまま身体を反転させ、がら空きになった亜獣の腹目掛けて片手で技法を放った。

振り抜かれる武器の先端から、力が鋭く突き上がる。

腹の真中に一撃を受けた亜獣は身を折り曲げて上方へと吹っ飛び、貴方はそれを見届ける事無く身を回した勢いを殺さずもう半転。手で地面を軽く突いて下方への勢いを止めると、残った勢いは前へと向き、それに従うように身を前転させて足から着地する。

そのまま身を起こし、は、と浅く息を吐くだけで戦闘の余韻を消した貴方は、何事も無かったかのように前進を再開した。

「おー。【NAME】、やるぅ」

『お見事ですねー』

内と外、二方からの賞賛に浅い笑みだけを返して、貴方は油断すること無く前方を見据える。

森奥を見れば、もうその先には生物の気配の失せた、奇妙に褪せた異質な気配を纏う風景だけがあった。

先刻までと違い、アエルの濃度だけではなく風景全て――並び立つ樹木、生え茂る草花は勿論、漂う空気や横たわる土からも、不気味な違和が伝わってくる。視覚として得られた情報も少しおかしなところがあり、何処かしら、何かしらの色が抜け落ちているように見える。

「……なんか、本格的にやばそうね。っていうか、ホントに何なのよこれ。物の在り方自体はそのままなのに、根っこの部分が別の代物になってるような……」

『その妖精さん、結構勘が良いですね』

と、リトゥエの呟きに反応するように、クーリアの意思が言葉として貴方の意識の中に走った。

『概念レベルではなく、理粒子レベルでの変質って事に気づいてるみたいですね。でも、その子みたいなこの世界に関連深い存在だと、アエルみたいなものを明確に認識しづらいから、情報が足りなくて推理が止まっちゃうみたいですけど』

そんなクーリアの声を伴わない言葉は、当然リトゥエに届く訳も無く。紫髪の小さな妖精は、愛らしい顔を顰めて森の奥を暫し睨み、

「やっぱり、中心まで見にいってみるしかないのかな? 【NAME】、どう思う?」

どうも何も、まるで吸い込まれるように流れていくアエルの動きが見えるならば、その終着点にこの現象の原因があるのは直ぐに予想できる。しかしそれをリトゥエに言ってしまうと、アエルの流れが見えていないリトゥエに詳しい説明を要求された時に困ってしまう。

貴方は明確な理由も言わず、ただリトゥエに同意する形で一つ頷きを返した。結論は同じなのだから、そう問題は無い筈だ。

「了解。でも正直これ逃げた方がいいんじゃないかなぁって気になってきたかも……」

いきなり弱気な声。先刻までの意気は何処にいったのか。

突っ込むと、リトゥエは情けない顔になり、

「だ、だって、これ本格的におかしいって。何が起きてるのか見にいくところまでは賛成だけど、何が起きてるか確認できたら後は全力で逃げた方がいいよ!」

何が起きているのか大体判っているこちらと違い、何も知らないリトゥエとしては不安で仕方無いのだろう。

心細げなリトゥエを宥めてから、貴方は改めて森の奥を睨む。

『急ぎましょう。アエルの流れを見る限り、既に“異象”は顕現しています。こうなると、時間が経過する毎に状況は加速度的に悪化していきます。一帯のアエルが全て吸い込まれる前に、“核”を破壊しないと……』

早足から、駆け足へ。

アエルの流れを追うように、貴方は異常な風景の中心を目指して進む。

――森奥にて滴る──

「あれ……かな?」

貴方の肩上に戻っていたリトゥエが、硬い声で呟く。

色が褪せ、生気が完全に失せた森の中を進むこと十分程。そこでようやっと、この異常の元凶と思しき存在を見つけた。

それは一本の年若い樹木だ。太さは子供が一抱え出来る程度。高さは精々3メートルといったところ。枝は伸び、葉は瑞々しく茂っている。これだけならば、ごく普通の樹木である。

だが、幹の中心部にぽっかりと開いた穴と、そこにはまり込むように生じた無色不透明の円形が、その樹木が普通のものではない事を示している。貴方の目には、その円形の空間目掛けて、周辺のアエルが凄まじい勢いで吸い込まれ、樹木全体に満ちていくのがはっきりと見えていた。

貴方は断ずる。

――あれが、“異象”だと。

『ええ、正解です。中心に展開されている仮想領域が“核”ですね』

そんな貴方の意思に反応して、クーリアの声ならぬ声が頭の中に響く。

『大型植物が依り代となるのは、良くあるパターンです。アエルが飽和状態になる程に場に満ちた場合、大抵の生物は漠然とした危機感を覚えて逃げ出しますから。だから場に残った存在の中で、比較的高次で形を持つ存在概念である大樹等は、その依り代として選ばれやすいんです』

「っていうか、何なのよあの樹。植物系の亜獣って風でもないし、樹系鬼種でもないし……。あの丸いのも良くわかんないし、まとわりついてる影だって……」

訝しげに呟くリトゥエの言う通り、“異象”となった樹木はその身を覆うように奇妙な影を纏っていた。時折霞むように揺れる灰色にも近い影。目を向けただけで、理由も判らぬ強烈な危機感が湧いてくる。

クーリアならば、あれの正体も知っているのだろうか?

『“核”を経由して、依り代を媒体に顕在化する寸前のアエルです。周囲に存在するイーサに食いつく前の状態ですから、かなり危険です。何の防御もなく触れれば、瞬く間に貴方の被同化者を構築しているイーサに食いついて、存在が“置換”されますよ』

「置換?」

「……? 【NAME】、何それ?」

思わず口に出していたらしい。

貴方のクーリアへの問いを耳にしたリトゥエが、不思議そうにこちらを見る。どう取り繕うかと貴方は視線を彷徨わせて、

『説明すると長くなるので端的に言いますけど、今、貴方の周りにある風景のような存在になってしまうと考えてください』

クーリアの言を、自分の言葉に変換してぼかしながらリトゥエに話す。

「……ああ。ていうか、先刻から私達地味に何かされてるよね。これの事?」

リトゥエは自分の身体を気味悪げに見下ろす。確かに彼女の言う通り、全身がちりちりと灼けるような感覚がある。それは肌が露出している場所だけでなく、文字通りの全身。それ程強烈な感覚では無いので今まで無視していたが、

『現状でも、貴方の被同化者と妖精さんは“異象”からの干渉を受けています。被同化者の方は、貴方と“同化”している事と私の方からの対抗術技の影響、妖精さんの方は、被同化者の方と存在概念レベルでの“縁”がありますので、そちら経由でこちらの対抗効果が波及した結果、今でも無事という訳です。只、それも完全ではないので……』

何にせよ、さっさと“異象”を何とかした方が良いのは確かなようだ。

『まだ周辺地域のアエルは全て“異象”に吸収されていません。今ならこの世界に大きな被害を出す前に事を収めることが出来ます。急いで』

クーリアの言葉に頷き、貴方は武器を抜き放ちながら物陰から出る。

「……え、【NAME】、もしかしてホントにやる気なの!? もう確認はしたし、これ絶対逃げた方が――」

そして慌てるリトゥエの身体をひょいと掴むと、

「わああっ!?」

遠くへ思い切り投げ捨てた。

小さな身体が、わたわた四肢を動かしながら景気よく遠ざかっていく。

「って【NAME】の馬鹿ーっ! やるならやるで、私も手伝うのにーっ!」

そういってくれるのは有り難いが、そもそも役に立つのかどうかも怪しいし――何より、無関係な彼女を巻き込むのも気が引けた。

これは“同化”している自分にだけ関わってくる問題だ。

同化対象の連れ合いであるリトゥエの力を借りるのは、何か違う。そんな気がしたのだ。

『……そういう考え、よくないですよ。“同化”している貴方も、確かにあの妖精さんのお友達なんですから』

かも知れないが、もう遅い。全力で投げ捨てたおかげで、既にリトゥエの姿は遠く向こう。叫ぶ声すら聞こえない。

だから貴方は覚悟を決めて、距離にして数十メートルほど前方に見える、影状のアエルを纏って震える樹木を睨み上げる。

『樹の中心にある“核”。そこを狙ってください。出来れば一撃で。半端に傷つけると、そのショックで“異象”としての格が壊れて、面倒な事になる場合があります。兎に角“硬い”ですから、力は込められるだけ込めてください。』

了解、と内心返して地を蹴る。樹の傍まで至る道筋は一直線。浅く生えた草の隙間から見える地面は凹凸が激しく、足場はあまり良くない。意識を僅かに下方へ向けながら、同時に“異象”の様子も窺う。

距離が縮まる。潜んでいた場所から前進した距離は約10メートル。到達まであと数秒だ。しかし“異象”からの迎撃の気配はまだない、ように貴方は思う。

それが事実であるのか。己の意識の中に居るもう一人に短く問う。せめてどういった攻撃が来るのかを知りたい。

が、

『残念ながら……というか、そちらの世界で私の方から観測できてる情報って殆ど無いんです。そっちの様子すら、貴方が得ている五感情報のみでしか判らないくらいで』

役に立たないなぁ、と白けた感想を思い浮かべると、焦ったような気配が伝わる。

『だから私が出来るのはせいぜいサポートなんですってばっ! 攻撃については……相手はアエルの権化みたいなものですから、存在概念の更に上のレベルへの干渉攻撃をしてきます。対抗は難しいですから、避けるか、喰らう事前提か、いっそその前に一気に押すかで何とか凌いで――来ます、正面っ!』

「――!?」

クーリアの声にはっと気づけば、既に眼前にまで近づいた樹木、年若い幹の上部から伸びた数本の大枝――それを覆っていた影が、まるで意思持つようにしなり、貴方目掛けて手を伸ばす。

交差するように左右から迫る影。鋭角の軌跡を描きながら自分目掛けて走る灰色を、貴方は身を捻るようにして回避しながら、“異象”の“核”目掛けて、己の武器を振り上げる!

battle

異と成る存在

動けない樹を依り代とした“異象”は、基本的に害意持つ存在に対しての防御行動を取れない。

しかし近づく者がイーサを根源として形作られたものならば、それに惹かれるように身を覆う影が反応し、手を伸ばしてくる。これが“異象”の実質的な防衛行動となる。

貴方が“異象”の射程――影が反応を示す範囲にまで近づくと同時に、堪らずといった調子で樹から無数の影が触手のように伸びて、貴方の存在に触れようとする。

それを掻い潜り、己の中で力を練りながら、貴方は慎重に距離を詰めていく。

至近まで後少し。そこへ、右手より三本灰色の影が迫る。

上方から直線で走ってくるのが一本、鋭角の軌道変化を伴ったものが二本。直線で来る影を身を伏せる事で避けて、抉るような角度で腰付近を狙ってくる影は、前へ強引に踏み込む事で擦り抜けた。

体勢が崩れる。しかし目の前、手が届く位置には“核”の姿があった。

漸く巡った好機。それを待ち続けていた身体が、無意識に反応する。

瞬時に組み上げられる技法。全身が跳ね上がり、両手に構えた武器が己の真価を発揮する。

捉えた。

渾身の力を伴って放たれた一撃が、幹の中央に浮かぶ奇怪な円形に喰い込んだ。“核”に接触した力が、瞬く間にその有り様を喰われていく。

しかし、威力自体が失われる気配は無い。アエルによる“置換”が届く前に武器は振り切られ、齎された効果だけが目の前に残る。

貴方の一撃によって、“核”は確かに砕かれていた。

――だが、

『……少し、浅いっ』

砕けていたのは“核”の下半分だけ。直前に受けた影の槍を回避した際に、体勢を崩し打点がずれた。結果、放った攻撃は“核”の中央では無く、その下を貫いていたのだ。

『駄目です、下がってっ!!』

悲鳴じみた警告に、そのまま身体が反応した。貴方は無理矢理に地面を蹴って、その場からの離脱を図る。

離れる貴方を追うように、無数の影が異質な光跡を残して手を伸ばしてくる。これを潜りながら最近距離を維持するのは不可能だ。貴方は舌打ちと共に、縋ってくる影の群れから全力で距離を取った。

『樹の中心にある“核”。そこを狙ってください。出来れば一撃で。半端に傷つけると、そのショックで“異象”としての格が壊れて、面倒な事になる場合があります』

蘇る、戦闘直前のクーリアの言葉。

それが事実であった事を示すように、“核”を半端に失った“異象”に変化が起きる。

――それは異なる象徴──

距離を取り、様子を窺う貴方の視線の先。己の半分を失った“核”は、一瞬、その身を大きく歪ませて崩壊の兆しを見せた。

だが、それは全く、一瞬の事でしかなかった。

次の瞬間、その空白となりかけた場所に、“核”が宿っていた樹が丸ごと吸い込まれたのだ。

年若いとはいえ、数メートルはあろうかという樹木。それが一拍の間も無く飲み込まれた。植物という形を失い無形の何かとなったそれは、失われた“核”の下部を補い、不可思議な円形を維持する。後に残ったのは、樹木が存在していた空間に焼き付いたアエルによる影絵と、中央に浮かぶ姿を取り戻した“核”だけだ。

『……まずい、ですね。“異象”の格が失われました』

クーリアの苦々しい声が頭の中に響く。

今、“異象”には一体何が起きているのか。それを短く問えば、

『損傷した“核”を、アエルに満ちていた依り代の存在概念を使って補填したんです。今までは“樹木”という姿を縛りとして持って存在していましたが、ここからはその縛りが無くなって、単なる“良く判らない何か”として存在します』

「……?」

貴方は首を捻る。今までも十分に“良く判らない何か”だったような気がするのだが。

『それはそうなんですけど、要するに、先刻までよりも更に“何をしてくるか判らない相手”になった、と思ってください。後――』

影のみとなって聳える“異象”の傍に、規模の小さなアエルの溜まりが生じ、そこに小さな“核”のようなものが生まれているのが見えた。飛び散った土片がそこに集まり、泥状の塊となって宙に漂う。

『“異片”、ですね』

頭の中に響くクーリアの声音は、忌々しげと言っても良い程だった。

『“異象”が格を失った影響で、“核”を通じて顕在化したアエルを納める枠が無くなって、近くの低次存在概念――主に小規模な現象を依り代に、不完全な“異象”として顕現してます。あれにも気をつけて』

(厄介な……)

形を失い、より暴力的な存在となった“異象”と、そしてそこから漏れ出し別個の力として顕現した“異片”達。

先刻よりも、明らかに条件は悪くなっている。だが、今更放置して逃げるという手を取れる筈も無い。

――今度こそ、決めてみせる。

色褪せた風景を背に、荒れ狂う影の波。あらゆる角度から迫る侵食の手を紙一重で回避しながら、研ぎ澄ました技法を一度、二度と放つ。

振るった力は稲光の如く宙を駆け、“異象”の周囲に浮かんでいた二つの“異片”を的確に貫いて、その曖昧な形を破壊した。

“異片”を形成していたアエルが解けて、弾けるように散る。八方へと広がった無形の奔流は、“異象”が統べるアエルとは別種の波だ。故に、弾けた力は“異象”が貴方目掛けて放った無数の影槍と干渉し合い、鋭い先端を在らぬ方向へと捩じ曲げた。

二つの中心点から、傘のように開いた影線が交差する。網のように走る灰色の中、僅かな間隙の向こう側に、

――見えた。

“異象”の“核”へ至るまでの道筋。

踏み出した足に全力を込め、蹴り出す。足裏が土を後方へと散らす感触を得ながら、前方へと倒し気味だった身体が鋭く加速していく。

アエルの爆発により捩じ曲がった影槍の矛先が、鋭角を描いてこちらへ向けられる前に。貴方は歩幅にして十歩ほどの距離を、僅か三回地を蹴る動作で詰めてみせた。

背をかするように通り過ぎていく影の手を感じながら、武器を大きく振りかぶる。

今度こそ、と意気を込めた力は愛用の得物に正しく伝わり、思い描いた技法の理屈に従って、眼前にある“核”を破壊する源に変換される。

「っ!!」

声無く、息を詰める微かな音を気合いの叫びに代えて、貴方は“核”の中心目掛けて己の武器を振り下ろした。

・

「ホンット、ホントさぁ! 【NAME】ってなんでこんな無茶ばっかすんのよっ!? 私がどんだけ、どんだけーっ!!」

ぽかぽかぽかぽか、と戻ってきたリトゥエに頭を叩かれながら、貴方は心地良い疲労感と達成感の中、元に戻った周囲の風景を眺める。

技法による一撃により“核”を完全に砕かれた“異象”は、“核”に貯め込んでいた未顕現化状態の膨大なアエルを撒き散らしながら消滅した。

その時散ったアエルと、引力を失ってその場に停滞した、“核”に吸収される前のアエル。

クーリアはこの二つの未顕現アエルを術技によって操り、周辺地域に存在するあらゆるイーサと“置換”していたアエルの不定、欠損部を強引に補填。これによって、“置換”されたアエルを擬似的なイーサ状態としたのだ。結果、この場所は粒子レベルでは継ぎ接ぎの状態ながらも、何とか“異象”による侵食以前の姿を取り戻すことに成功していた。

これも暫くすればボロが出てくるのだが、そうなる前にこの世界自体の復元力のようなものが働き、擬似的なイーサは本来の正常なイーサに塗り替えられていくらしい。

リトゥエが戻ってきたのはついさっきだ。貴方と“異象”との間で繰り広げられていた戦闘行為。駆けるこちらを追うように空間を縦横無尽に切り裂いていた影槍の群れのおかげで傍に近づけず、遠くからはらはらしながら戦闘を見守っていたそうだ。

暫く好き放題にさせてから、多少落ち着いてきたところでぽんぽんと頭を撫でると、未だふくれ面ながらもリトゥエは漸く大人しくなって、貴方の肩上に収まる。こちらに背を向けて座っている辺り、まだ気が完全に収まっているという訳ではないようだが、いつものように時間が経てば元に戻るだろうと、貴方は楽観の結論と共に武器を納める。

最初“核”の破壊に失敗したときはどうなることかと思ったが、何とかなって良かった。

『ですね、あの時は冷や汗が出ましたけど、そこからは本当にお見事でした』

と、貴方の思考を追うように、もう一つの思考――クーリアからの言葉が頭の中を過ぎる。

『そして、お疲れ様でした。余ったアエルの方も大分回収できましたし、“派閥”からの評価も上々だと思いますよ。貴方の管理下にも相応のアエルを残しておきますから、自由に使ってください。――では、私の方はこれで。失礼しますね』

そんな思念と共に、意識の片隅にあった、自分とは違う形を持つ小さな心。それがふつと消え去る感覚が脳裏に走る。クーリアの言を信じるならば、消えたのではなく眠りについたというのが正しいのだろうが。

(取り敢えずは……)

クーリアが去ったと言う事は、これで完全に一段落。

グローエス側の“異象”討伐は、無事成功と。そう考えていいだろう。

礎の王格 それは異なる象徴b

――港町リコルス近傍──

コルトレカン島南東の海岸付近に位置するリコルスの町から、北西の方向へと暫く進んだ辺り。シレネの町付近からリコルス湾へと流れる大川セノゥの南側に広がるのは、マーテンと呼ばれる平原だ。

リコルスとシレネをつなぐ主要街道の周囲に広がる平野は、コルトレカン島のアラセマ常駐軍主力がリコルスに駐在している事もあり、安全確保の為大規模な討伐隊が何度も派遣されていて、危険度と戦闘能力が極めて高い個体――例えば中位以上の鬼種や亜竜など――は根こそぎ駆逐されている。

とはいえ、こういった討伐活動が行われていても、マーテン平原が安全平和な場所とは残念ながら言い切れない。平野は広く、常駐軍は人手が足りない。亜獣全てを討伐するような暇も余裕も常駐軍には無く、何よりそれ程までに土地の生態系に手を入れてしまうと、亜獣以外の生物達にも大きな影響を与えかねない。故に討伐隊は“討伐対象”となる存在の格を上げて、最小の労力で最大の効率を得られるように活動していた。驚異度の高い存在を優先して叩き、それ以外の存在は無視するという形だ。

ただやはり、人の手というものが入ったのなら、どのような形であれ生態系の変化は避けられない。食物連鎖の最頂点付近にある生物が常駐軍の手により殆ど消滅した結果、直ぐ下層に位置する生物達――例えば中型の肉食亜獣等の数が天敵を失って増加する事となり、更に下層に位置する小型亜獣や通常の獣等は彼らに喰われ、その数を減らし始めていた。

ある程度腕に自信のある、軍属の冒険者のような者達からすると、確かにマーテンは比較的安全な場所と言えるだろう。

だが、逆に何の戦闘力も無い一般人にとっては、危害を加えてくるような亜獣との遭遇率は逆に高まって、討伐前よりも危険な場所となってしまっていた。

そんなマーテンの平原を、一匹の野鼠が必死に駆けていた。

野鼠は単なる獣ではなく、亜獣に属する存在だ。懸命に走る鼠の後方には、牙を剥く四足の獣の姿が複数あった。

野鼠は亜獣としては小柄ながらも体長は1メートルを超え、その膂力も強く、特殊な能力まで持っていた。対して、追いかけてくる獣達は亜獣ではなく、普通の肉食獣だ。本来ならば、彼らが野鼠を狙うことは無い。この種の鼠型亜獣が持つ力を知っており、高い確率で手痛い反撃を喰らう事を知っているからだ。しかし、獣達は今飢えていた。最近の、獲物となる動物の減少は顕著で、彼らも相手を選んでいる余裕は無くなっていた。

野鼠としては戦闘は極力避けたかった。確かに獣達と戦う力を持ってはいたが、争いとなれば己が傷を負うリスクは必ず生じる。野生を生きる者として、負傷は極力避けるべき要素だ。種としての元々の性質も臆病という事もあって、鼠は危険に対して反抗よりも逃亡を選択するタイプだった。

そんな二者の事情が噛み合い、平原にて暫く繰り広げられていた追いかけっこは――しかし、意外な結末を迎える。

普段ならば、本能よりも更に奥のレベルで鳴らされる警鐘に従って、野鼠がその場所に足を踏み入れることは無かっただろう。

しかし生命の危機を感じ、兎に角全力で平野を駆けていた野鼠は、他の生物の気配が全く失せたその場所を、“丁度良い逃亡先”と判断してしまったのだ。

後方から追いかけてきていた獣達は、いつの間にか足を止め、鼠を追うのを止めていたのに。

その理由に気を払う余裕も無く、野鼠は見かけ上は何の変哲も無い、小さな叢の中へと飛び込んでしまう。

――瞬間、野鼠は喰われた

といっても、物理的にではない。概念的にですらない。

野鼠の在り方の根本――存在を構築する根源とも言える部分に対して、この場に溜まり、飽和しかけていた“何か”が牙を剥いたのだ。

倒れる。心の臓から毛の先一本まで、野鼠の全身を襲うのは強烈な違和だ。それは未熟な精神には強烈な不快、恐怖として伝わり、野鼠は四肢を滅茶苦茶に振り乱して地面をのたうつ。

だが、そうした反応を示していたのも、ほんの僅かな時間だ。

野鼠の意識はすぐさまに失われ、命は途絶え、器のみはそのままに、全く別の存在へと成り代わった。

音も無く、完全に力を失った野鼠の姿が、ふわりと空中に浮かび上がる。続いて毛に覆われた身を更に包むように現れたのは、縁も判らぬ灰色の影だ。揺れる輪郭に沿うようにして、まず大気が褪せて、大地が褪せて、植物が褪せていく。物を成す根元が、欠けた何かに塗り替えられていく。

もしそこに“何か”――不定理粒子《アエル》の流れを視る事が出来る者がいたならば、一帯に漂っていたアエルが、宙に浮かんだ野鼠の中へと急速に集まっていく様が見えただろう。

これが、この世の存在を依り代に顕現するアエルの象徴。

身の内に造り上げた“核”を介し、理粒子《イーサ》によって構築された世界を侵食する毒――“異象”誕生の瞬間だった。

・

――リコルスの周辺にて、“異象”が顕現する可能性がある。

話を聞いた時は深く考えていなかったのだが、いざ捜索を始めようかという段になって漸く、その指示のあまりの曖昧ぶりに気がついた。

一口にリコルスの周辺と言っても、色々な場所がある。東のパルナ海岸方面へ向かえば良いのか、それとも南の雨の丘へと続くサラナ海岸へと向かえば良いのか。はたまた北方に広がるカンドの森か、西のマーテン街道か。そこまで行かずとも、文字通りリコルスの町の周辺――町の外輪部付近がそうなのか。方角どころか、周辺という言葉が指す範囲すらも判らず、貴方は町の境界付近で途方に暮れたように立ち止まっていた。

確か、「“異象”の気配は直ぐに辿れる」とか何とか言っていた気もするのだが、それらしいものは全く感じ取れない。

(……何だか面倒くさくなってきたなぁ)

暫しの放心の後。先刻決めた「“異象”を探す」という行動方針を潔く取り下げて、とっとと宿に引き返そうかなと考える。

それは中々に魅力的な案だった。一応“派閥”に所属する者としては、“派閥”からの指令は極力こなすべき――という程度の義務感はあったのだが、こうも最先が悪いと、すっかりやる気も失せてしまった。

(取り敢えず、あれだ)

あんな曖昧な情報しかこちらに寄越さなかった、“案内人《クーリア》”を名乗るあの光る人影が悪いのだ。

そう強引に結論付けて、頷き一つ。貴方は無言で踵を返す。

――と、

『ええーっ。私のせいになるんですかそこで?』

頭の中に突然響いた声に、貴方は町へと戻ろうとしていた足をぴたりと止めた。

声――というよりも、こちらの意識の中に直接言葉が届くような、そんな感触。一体誰の、と思いかけて、直ぐ答えに至る。

響く声の音、口調、宿る意思の感触には覚えがあった。つい先刻、自分の決断の責任を押しつけた対象である、

『はい、クーリアです。今、私に文句を言いたいと思われましたよね? それが引き金になって、こうして呼ばれて来た訳なんですが……』

「…………」

まさか、あの程度の思考でクーリアへの呼びかけとなってしまうとは。

というか、これでは迂闊にクーリアの陰口も叩けないのではないか?

『陰口どころか、心の中で思っただけで通じてしまう訳ですからそれ以前と言いますか。……これ、地味に私の方もキツいですよね』

だろうなぁ、とは思うが、勝手にこちらの思考を読み取っているのだから悪いのはそちらだろう、とも思う。

『ああ、うん、まぁ、我慢します。で、ええと、本題なんですけど――もしかしてもう、完全に“異象”探す気無くなってます?』

完全に、とまでは言わないが、かなり無くなっているのはその通りだった。

貴方の思考に、クーリアは『あー』と呻くような言葉を伝え、

『個人的にはそれも良いかなーと思わなくもないんですけど、私のせいって事にされるのも少し悲しいので、ちょっとお手伝いしましょうか。要は“異象”の気配が感知できない、という事ですよね?』

その通りだった。この前の話では、周辺を探れば直ぐに見つかるという話だったが、

『ふむ。では、アエル感知の方法は、正確に理解されてます?』

いや、と貴方は短く返す。

経験上、“同化”している自分を外側――つまり、今居る世界ではなく元居た世界へ意識を向けるようにしてみると、アエルの存在が感知しやすくなるというのは判っていた。

が、それだけだ。何故そうなるのか、という理屈を知っていての行動ではない。

『理屈って程のものもないんですけどね。単に私達『礎の世』の人間は、アエルの流れを視る能力に秀でているってだけの話で。“同化”状態を維持したまま、己の存在を少しだけ元のものに近づける。そうする事で“同化”状態でもアエルの流れをより視る事が出来る。それだけの事ですね』

「…………」

改めてクーリアにそう言われて、ああ、と気づく。

つまり、こうか。

もっと自分の存在を外へ――元の自分へと近づければアエルの感知能力も上がる。そうすれば“異象”の存在も把握出来る筈と、そう言いたいのか。

(……でも、それは)

『はい。そういった考えは、“同化”している状態ではかなり危険なものです。同化者と被同化者。二人の存在概念のバランスが崩れて、“同化”状態が解除されてしまう可能性がある』

クーリアの言う通りだった。今までやっていた“自分を外側へ向ける”という行為も、あくまでそのバランスが崩れない範囲での事だ。

更に感知能力を高めるならば、その範囲の外へと出る必要がある。だが、それによるリスクは見過ごせないだろう。

『そこで私の出番という訳です。こちらで術技を使い、短時間ですが貴方の“同化”状態を強引に維持します。この間に、存在をぎりぎりまで分離して、周辺のアエルの流れを読んでください。“異象”顕現前なら何処かにアエルの溜まりがある筈ですし、顕現後なら加えて広範囲のアエルが一箇所に集まるような動きを見せている筈ですから』

それじゃ早速行きますよ、という声と共に、硬く、己の存在が緩い紐の輪で括られたかのような感覚。

『制限時間は十秒、その間にお願いします!』

短い、というか、まだこちらがやるとも何とも言っていないのに。気が早いという他無い。

だが、ここで戸惑ってクーリアの術技を無駄にする訳にも行かない。貴方は慌てつつも慎重に、本来の自分を同化対象から引き剥がす。

常ならば、ここまで離れれば“同化”を維持できそうにないと、そう感じる部分を大きく逸脱するところまで、自分を取り戻す。意識がぶれる。五感が遠のく。己の――同化対象の姿を、少し離れた位置で俯瞰するかのような視点。あらゆる風景は濃淡を失い、その意味が褪せていく。

その中で、貴方は薄く霧のように漂うアエルの流れを気取る。視えるものの中で、唯一色持つ存在。褪せた風景の中、明確に浮かび上がったそれは、今居る場所から西の方角へと吸い込まれるように流れ始めていた。

(西に、何かあるのか?)

貴方が釣られるようにそちらへ意識を向けた瞬間、

『十秒! 戻します!』

紐の輪が締まり、分かたれかけていた意識が引き戻された。

己がまた誰かと重なり、一つになる。五感が瞬く間に戻り、その衝撃に貴方はくらりと身をふらつかせる。

『だ、大丈夫ですかっ? 一応、ある程度余裕は持って秒数と範囲を定めておいたんですけど……』

数度頭を振れば、眩んだ意識は直ぐにはっきりとしてきた。大丈夫と、心の中だけで伝えると、クーリアからは安堵の思考が返ってきた。

『肝心のアエルの感知の方も、問題無かったみたいですね。私の方でも、貴方が視たものが伝わって――』

と、貴方が知覚したものを確認したらしいクーリアの口調が、途中から緊張を帯びる。

『――まずいですね。どうやら“異象”が顕現化したみたいです』

クーリアの術技により意識が元へと戻る瞬間。西の方角で視えた濃厚なアエルの気配。

つまりあれが、“異象”の気配か。

『はい。丁度今顕現したばかりかと思われます。処理を行うならば極力急いで、周辺のアエルを吸収しきってしまう前に“異象”を破壊すべきですが……どうされます?』

その問いは、先刻まではすっかりやる気が失せかけていた貴方を配慮してのものだった。

しかし、標的の居場所が明確となった今では、一時は萎えかけていたやる気も大分戻ってきていた。折角見つけたのだから、今更知らない振りをして放置するという訳にもいかないだろう。

そんな貴方の答えに、クーリアは『了解です』と戦いの覚悟を秘めた意思を返す。

『では、急ぎましょう。場所の方は、貴方ももう把握していますよね?』

頷き、貴方は走り出す。

目的地は、最後に視た“異象”の居場所。

リコルスの西側に広がる、マーテン平原の直中だ。

・

リコルスから伸びた主要街道――マーテン東街道と呼ばれる道を暫し辿り、途中から南方向へと外れてマーテン平原へと入る。

平原という名の通り高低差の無い平らな土地が続く場所だが、歩行の障害となりうる程度の凹凸はあり、更にそれを隠すように一面を草が覆っているため、急ぐと思わぬところで足を取られてしまう。普段の旅ならばそう気にならないのだろうが、“異象”の元へと急行している貴方にとっては微妙に厄介な場所だった。

平野を貫く獣道。茨の生えた小さな木を武器で払いながら道を急ぐ。既にここまで来れば、特別な手段を用いずとも、平原に漂うアエルの流れと、その先に存在する“異象”の気配を把握出来るようになっていた。

視界を遮るものはない。故に、正面遙か先にて、己が目指す敵の姿が豆粒ほどの大きさながら既に確認できている。

その豆粒を中心にして、周囲の景色が奇妙に色を失い、褪せている事も。

『“異象”を介した存在置換の結果ですね。少々ならば大丈夫ですが、あれが広範囲になってくると――っ、何か来ます、左右!』

クーリアが、言葉の途中で突然警告を発した。

それと同時に前方左右の叢が割れて、奥から複数の亜獣が飛び出してくる。

「――っ!」

警告の声と同時に、武器を構えつつその場から飛び退った貴方は、僅かに稼いだ距離を利用して、現れた影の正体を素早く見定める。

左からは二匹、右からは一匹。どちらも亜獣で、左は中型、右の一匹は丈の短い草の中から出てきたとは思えぬ程に大きい。恐らく右側は窪地か斜面にでもなっていたのか。

三匹の進行方向はどれも自分の居る場所と重なっていたが、しかし動きはこちらを狩るための挙動ではなかった。ただ草の中を走っていた結果、行く先にこちらが居た、そんな風に見える。

しかし、だからといって戦いにならない筈もない。突然の遭遇は亜獣達の混乱を呼び、混乱は危機感を煽り、危機感は対象の排除行動に繋がる。

亜獣達が驚きに動きを止めつつ戦闘体勢を取ろうとする。その動きを確認して、貴方は彼らの先手を取るべく構えた武器に素早く力を込め、技法としてその鼻頭に叩きつける。

狙うは右。

大型の獣の側頭部を叩いて動きを止めると、その影に隠れるように回り込む。

攻撃を行ったこちらの隙を狙って左手の獣二匹が迫るが、大型獣を盾にするように身を移した貴方を追えず、代わりに大型獣の方へと飛びかかる形となる。

頭部への攻撃で意識が眩んだところに側面からの思わぬ襲撃を受けて、大型獣の注意がこちらから完全に逸れた。

思惑通りの流れに、戦いの最中にあって我知らず笑みがこぼれる。

生まれた猶予を使って存分に力を溜めた貴方は、慎重に組み上げた大技法によって亜獣達を諸共吹き飛ばした。

『手慣れたものですねー』

身体から力を抜いた貴方の頭の中に、クーリアの感心した声が響く。

平野に倒れ臥す三匹の獣からは、もう戦意は感じられない。ならばと貴方は取り出した武器はそのまま、亜獣達を無視して先を急ぐ。

――平野にて穿つ──

目に見えるアエルの流れは、既に渦を巻く程だった。

一点に集まっていくアエルの中心に浮かぶ影は、そろそろ単なる点ではなく、僅かにだが姿形が判別出来るまで近づいていた。

距離にして大凡200メートル。色が褪せた風景の境界付近にまで足を進めた貴方の意識に、クーリアからの言葉が届く。

『そろそろ、“異象”の存在置換範囲内に入りますね。対抗術技を使います』

同時に、身体ではなく、心でも無く、もっと別の、もっと奥の。在り方の芯となる部分を、何かが淡く覆うのを感じた。

粘質の衣、というのが表現としては一番近いだろうか。そんな感触がじわりと己の身を包み、薄膜を張る。これが、対抗術技の効果なのだろう。

『効果安定しました。これで範囲内に入ってもらって大丈夫です。まぁ、無くても無差別な存在置換程度なら、貴方の素の耐性で何とかなるとは思いますけど。“同化”した貴方は結構特別ですしね』

しかし、

(存在置換、ねぇ……)

幾度か聞いた言葉だ。

“異象”の周囲が妙に色褪せて見える現象。これが、恐らくはその存在置換とやらの結果か。

『色については、あくまで貴方からはそう見えるってだけですけれどね』

貴方の内心の思考を拾って、クーリアが次々と声を寄越してくる。

『そういえば、“異象”が起こしているこの現象について、詳しくお話ししたこと、ありましたっけ?』

無い。

簡潔に回答する。そしてついでに、大して興味も無いことも。

今から“異象”相手に一戦やらかそうというのに、あれやこれやと長話をされても困るのだ。

――しかし、

『良い機会なんで、少し話しておきましょうか。“異象”の傍まで行く間に』

都合の悪いところだけ聞き流されたっ! と、愕然とするのも無視して、話は続く。

『存在置換っていうのは、“異象”を経由して未顕現アエルが顕現アエルへと変化する際に起きる現象です。“異象”は“核”を介して周辺にあるアエルを顕現化させようとする訳ですが、理粒子《イーサ》に満ちたこの世界では、基本的にアエルはその存在を維持出来ません。場所がないんですね』

だから、最初は“異象”となった存在の身体の中にアエルが溜まり、どんどんと高密度化していくらしい。

だがそれも一時の事で、依り代となった存在一つが抱え込めるアエルというのも限界があるようで、

『顕現するための場所を、この世界から強引にぶんどるのが存在置換です。“核”を経由し顕現化したアエルは、しかしその状態では何の形も得ていない単なるアエルでしか無い訳で、これでは己を長く維持できません。ので、近くに存在するあらゆるものを形成しているイーサから自身の不足部分を利用して喰い、更に成り代わります。存在を構成していた――形を持っていたイーサの居所をアエルが奪い取る事で、一応はこの世界にて安定を得る事が出来る、と』

とんとんと、己のこめかみを数度叩く。

……つまり、この“色褪せた風景”というのは、本来イーサで形作られていたものがアエルに置き換えられた後?

『そうなります。ちなみに、色が何か抜けて見えるっていうのはアエルが持つ不定、不足の要素の影響で、それを視覚として捉えた際に、そういう形で反映されるって感じですね。光の反射分がほんの少し不足して、色が抜けてみえるというのもあるかもですが』

「…………」

うーん、と唸る。

イーサやアエルといった、世界構造にも関わる基盤粒子論は、専門的知識の教授を受けていない人間にとっては正直ついていけない話題だ。

まず顕現したアエルとやらの扱いと、イーサの置き換えが意味不明である。置き換えられたイーサがどこへいったのか。不足部分をイーサで補ったのなら、それはもう不定不足を根源とするアエルとは別物になっているのではないか。そもそも“異象”がアエルを顕現させる理屈がさっぱりだし、それ以前に、飽和したアエルってなんだ? 何処に飽和してるんだ? 顕現とか未顕現とか何がどう違うの? 更に言えばイーサとアエルって正確には何? という話である。

『といいますか、この話もどれくらい正しいものなのか眉唾なんですけどね。“異象”自体、私達の世界じゃまず現れないものなんで、まだまだ検証が足りてないというか、それ以前に推論立てるための発生例が少ないというか何というか。恐らくこうなんじゃないかなって仮説レベルの話ですね。――でまぁ、私としてはこの部分の話はどうでもよくて』

――え、どうでもいいの?

思わず、歩む足を止めてしまう。

『はい。実は“異象”を放置した場合最終的にどうなるか、というのが本題だったりします。あ、“異象”への接近はそのまま続けていただいて構いませんよ』

「…………」

言葉は挟まず、渋面のまま前進を再開。

『存在置換によって、“異象”から一定範囲のイーサは全て形持つアエルに一時的に置き換えられていく訳ですが、それも周囲に形無き――本来の意味でのアエルが場にあってこそです。具体例で言うと、先刻から貴方が見ている、“異象”目掛けて渦状に集まっていくアエルの筋ですね。これが打ち止めになった時点で置換は止まり、“異象”も燃料を失って消滅。一応世界の変質は終了という形になります』

ならばそこで一安心、となるのだろうか?

薄々とそうはなるまいなと思いつつも、希望的な結論を思う貴方に、やはりクーリアは否と返す。

『ここからは一安心ではなく大問題です。本来不定である筈のアエルがイーサに成り代わっても、多少安定する程度でそう長くは存在を維持出来ません。置換された存在全ては“異象”からのアエルの供給が止まった時点で崩壊を始め、時間が経つ毎にその速度は増して、最終的には範囲内にあった世界を構築するもの全てが失われ、空白が生じます』

そうして生まれるのが、概念世界レベルでの大規模な欠落なのだと、クーリアは冷静に告げる。

『生じた穴は一瞬“奈落”と接する程の致命的なものになります。それは概念世界自体が持つ補正効果によって、周辺のイーサをつなぎ合わせる事で応急的に塞がれますが、それによって該当地域は文字通り“傷口周辺の皮を引っ張って縫合した”ような状態となって……』

傷口は確かに塞がれる。

だが、その傷ついた場所に本来あったものは、どうなる?

疑問に対する答えは、直ぐに来た。

『世界の傷口となった部分は、文字通りこの世界から完全に失われます。要するに、“異象”からの存在置換を受けたあらゆる存在は、後にその痕跡すら残さずに消されるという事です』

「…………」

想像していたよりも、救いの無い話だった。

つまり、この世界に生きる者達が“異象”による存在置換に巻き込まれた場合、何の救いも無く消えるしか無い、と。

『ある程度存在として上位なら、それを結びつけているイーサも強固になるんで存在置換は何とかしのげるかもしれませんけど。でも、世界の穴が生じたときにその場にいると駄目でしょうね。多分、世界の外に放り出されて、命は無いです』

話を聞いていると、今、“異象”を討伐するために向かっている意味は果たしてあるのかと、そう問いたくなる。

“異象”を討伐した場合、そこで世界へのアエルの顕現化は止まるのだから、そこから置換済みのアエルの崩壊が始まって、続けて生じる世界の穴に飲み込まれるという事にはなるまいか?

『“異象”が発生してからそう間も無い内に討伐出来たなら、アエルの崩壊が存在の崩滅に繋がる前に、周囲のイーサが補填充足してくれるので何とかなったりするんですよ。状況が進行して、普通では世界に穴が生じるような状態になっていても、それをどうにかするために私がサポートに来ている訳でして。“核”を通して顕在化していないアエルが、まだ周囲に残っている状態なら、私がそのアエルを使って時間を稼げます。置換されたアエルの崩壊を、イーサの充足より遅らせる事が出来れば、消滅は免れますから』

なるほど、と頷く。

アエルを操る術を持つクーリアと共に居る自分は、この世界の住人達の誰よりも“異象”を討伐するに適しているのか。

だからやらねば、という気にまではならないが、“派閥”からの指示とも合致する行為である。先刻までよりは多少やる気が出てきた。

『と言う訳でして、“異象”の討伐はなるべく急いでください。貴方がもう気づいているかは判りませんが……実は、そろそろ周囲のアエルの量が少なくなってきてます』

言われて気づく。確かに、先刻まで渦を巻くように場に満ちていたアエルの帯が、薄くなってきていた。

(しかし……)

彼女の話の結論が、単に“急げ”というものだったのなら、こちらの足が遅くなるような長話は止めて欲しかった。

『あー。それは、そうですね……』

そんな口篭もるような気配に溜息を返して、貴方は様子見を兼ねていた低速の歩みを、間を詰めるための駆け足へと変化させた。

“異象”までの距離は、残り100メートルほど。大した時間も掛からずに到達するだろう。

・

水たまりを跳ねて避けて、棘生えた草花の網を払い、小さな窪地の連なりを蹴り越えて、貴方は“異象”の目前へと漸く辿り着く。

平野の宙空。丁度こちらの頭部がある位置と同じ高さに浮かぶのは、灰色の影を纏った体長1メートル超の亜獣だ。

『……動物を依り代とした“異象”ですか』

頭の中にだけ響くクーリアの呟きを聞きながら、貴方は武器を構えて戦闘体勢へと移る。

彼我の間は約十歩。近接というには遠く、しかし遠距離というには近い。そんな間合いだ。

『“異象”の能力は、依り代が持っていた力も影響してきます。あの鼠が元々どういう生物なのかは私には判りませんけど、貴方に知識があるなら、その点も十分に気をつけて』

“異象”となっている亜獣は、見覚えがあった。マーテンの平原に生息する鼠型亜獣――マーテンマウスと呼ばれる種類に似ていた。しかし、身体的特徴は似ていたが体長はかなり身体が大きく、同一種とは考えづらい。その亜種か、変異種か。

そこまで考えて、

(依り代の影響が、といってもなぁ……)

“異象”の姿を眺めつつ、貴方はじり、と距離を詰めつつ思う。

自分の持っている知識の中では、鼠がこのように宙を浮かぶことは無いし、不気味にぶれる影を纏っている事も無い。鼠自体も殆ど動きを見せず、ぐったりと四肢を伸ばして、まるで首元を捕まれて宙に引っ張り上げられているような姿勢だ。鼠の意思があるようにも見えず、故に鼠の能力などに気を配る必要もないように思えた。

が、

『あまり依り代の状態は考慮しなくていいです。あれはもう“核”によって操られる顕現化したアエルの容れ物みたいなものですから。一定範囲まで近づけば、一気に来る筈ですから、油断しないで』

一定範囲って具体的に何処までだ、呆れたように思いながら、更に一歩距離を詰める。

瞬間、“異象”が動いた。

何の前触れも無く、するりと“異象”の姿が前方、貴方のほうへと滑った。動作を伴わないその動きに呆気に取られた貴方目掛けて、鼠の手が無造作に上がり爪先が顔面を狙うように迫る。

「――っ!」

身を屈めて避ける。頭上を抜けていく爪。しかし安堵の間は無い。すり抜けていった獣の身体から灰色の影が槍のように立ち上り、貴方の背中目掛けて放たれたからだ。

慌てて地を蹴り、前へ。寸前まで居た場所に影の槍が突き刺さるのを感じながら、身体を回して振り返って“異象”の位置を確認。“異象”は既にこちらに身を向けて加速を開始していた。

影による槍と、無動作の空中移動攻撃。

(――手強い)

貴方は武器を担ぐように構えて、全身より発した影を波打たせながら迫る“異象”を迎撃する。

battle

異と成る存在

強く強く、意思を込めて練り上げた技法が、亜獣の身を貫く。

悲鳴は無い。肉を割いたという感覚すら薄い。ただ濃く、詰まった何かに歯を立てて、強引に引きちぎったかのような奇妙な手応えが残る。

正面。目に映る“異象”の姿は、右の前脚が失われていた。先刻の一撃が齎した結果がこれだ。

しかし、その傷によって“異象”の動きが鈍ることは無かった。

灰色の影が矢のように放たれ、それを避けた貴方目掛けて“異象”が突進してくる。武器を掲げて突進を受け止め、鼠の身体を蹴りつけることで距離を取る。

『身体の何処かに、“核”がある筈です! それを狙って!』

クーリアの助言に、貴方は目を凝らす。

宙を浮かぶ“異象”。先刻の攻撃で欠けた右前脚の付け根付近に、奇妙な不透明の窪みのようなものが見えた。

(あれが、そうか?)

確証は無いが、しかし“核”と思えるようなものはあれしかない。

思う間に、“異象”がこちらへの攻撃を再開する。一直線に貴方のほうへと突進しながら、灰色の影を槍状に打ち出してくる。“異象”の行動パターンは案外と単純で、一度把握してしまえば対処は比較的楽なものだった。問題は攻撃の威力が並ではない事だったが、それも避ければどうという事は無い。

真っ直ぐに飛んでくる槍を一度かがんでから右へと飛んで避ける。下への動きで誘導された槍が地面に突き刺さり、更にはこちらの動きを追って右方向へズレていくのを横目で見ながら、突撃してくる“異象”の攻撃に、カウンターを合わせる。

狙うは右前脚付け根。微かに見える不透明な円の縁。

高速での突撃と追い縋る影槍を、体勢が崩れるのを気にせず強引な動きで回避。そしてすれ違いざまに一撃を放つ。

不自然な体勢からの攻撃だったが、放った技法は運良く狙い通りの箇所に突き刺さり、ついでとばかりに鼠の頭部までをも吹き飛ばした。

『やったっ!』

クーリアの歓喜の思考が一瞬届いて、

『――けど、足りてないっ!?』

続けて、愕然とした感情が走ると同時。

横をすり抜けていく頭部と右肩部を失った鼠の身体が唐突に消失し、続けて、“異象”を覆っていた灰色の影が爆発的に周囲へと広がった。

――それは異なる象徴──

意味も判らず、しかし頭の中に響き渡る警報に従い、貴方は全力でその場からの離脱を図る。

崩れた体勢のまま、大きく一歩、二歩と前へ蹴り出し、三歩を踏んだところで身を投げ出すようにして転がった瞬間、背中の直ぐ傍を灰色の影の鞭が無数、荒れ狂うように通り過ぎるのを感じた。

二転三転と勢いそのまま前へと転がり、足裏が地面に付いた事を把握した瞬間、力を込めて地を蹴り、距離を稼ぎながら身を起こす。

そして振り返った視線の先には、ただ色濃い灰色の影だけがあった。

直径10メートル程の、灰色の影。その中心には、奇妙な無色無形の奇妙な円が浮かんでいる。

『……まずい、ですね。“異象”の格が失われました』

そこに、クーリアの苦々しい声が頭の中に響く。

一体何がどうなったのか。貴方の内心の疑問に、クーリアは慎重に言葉を選びながら答える。

『さっきの一撃、確かに“核”には当たってたんですけど、完全に破壊するには至ってなかったんです。だから“核”は損傷を修復しようとして、アエルに満ちていた依り代の存在概念すら“核”の中に取り込んだのだと思います』

鼠の姿がいきなり消失したのは、“核”に飲み込まれたから、か。

『ええ。それで、今までは“鼠”という姿を縛りとして持って存在していましたけど、ここからはその縛りが無くなって、単なる“良く判らない何か”になります』

「……?」

貴方は首を捻る。今までも十分に“良く判らない何か”だったような気がするのだが。

『それはそうなんですけど、要するに、先刻までよりも更に“何をしてくるか判らない相手”になった、と思ってください。後――』

影のみとなって聳える“異象”の傍に、規模の小さなアエルの溜まりが生じ、そこに小さな“核”のようなものが生まれているのが見えた。平原に吹く風の流れがそこに集まり、砂粒等を吸い上げて濁った渦となって、宙空に停滞する。

『“異片”、ですね』

頭の中に響くクーリアの声音は、忌々しげと言っても良い程だった。

『“異象”が格を失った影響で、“核”を通じて顕在化したアエルを納める枠が無くなって、近くの低次存在概念――主に小規模な現象を依り代に、不完全な“異象”として顕現してます。あれにも気をつけて』

(厄介な……)

形を失い、より暴力的な存在となった“異象”と、そしてそこから漏れ出し別個の力として顕現した“異片”達。

先刻よりも厄介な状況になっている気もするが、今更退ける訳も無い。

――今度こそ、決めてみせる。

色褪せた風景を背に、荒れ狂う影の波。あらゆる角度から迫る侵食の手を紙一重で回避しながら、研ぎ澄ました技法を一度、二度と放つ。

振るった力は稲光の如く宙を駆け、“異象”の周囲に浮かんでいた二つの“異片”を的確に貫いて、その曖昧な形を破壊した。

“異片”を形成していたアエルが解けて、弾けるように散る。八方へと広がった無形の奔流は、“異象”が統べるアエルとは別種の波だ。故に、弾けた力は“異象”が貴方目掛けて放った無数の影槍と干渉し合い、鋭い先端を在らぬ方向へと捩じ曲げた。

二つの中心点から、傘のように開いた影線が交差する。網のように走る灰色の中、僅かな間隙の向こう側に、

――見えた。

“異象”の“核”へ至るまでの道筋。

踏み出した足に全力を込め、蹴り出す。足裏が土を後方へと散らす感触を得ながら、前方へと倒し気味だった身体が鋭く加速していく。

アエルの爆発により捩じ曲がった影槍の矛先が、鋭角を描いてこちらへ向けられる前に。貴方は歩幅にして十歩ほどの距離を、僅か三回地を蹴る動作で詰めてみせた。

背をかするように通り過ぎていく影の手を感じながら、武器を大きく振りかぶる。

今度こそ、と意気を込めた力は愛用の得物に正しく伝わり、思い描いた技法の理屈に従って、眼前にある“核”を破壊する源に変換される。

「っ!!」

声無く、息を詰める微かな音を気合いの叫びに代えて、貴方は“核”の中心目掛けて己の武器を振り下ろした。

・

『――っと、これで置換されていた分のアエルは、全てイーサに戻りました。これでもう大丈夫です』

“異象”の討伐を終えて、暫くの後。

クーリアからの報告に、貴方はほっと息を吐く。周りの景色はあの色褪せた何処か異質な光景では無く、普段通りのマーテン平原だ。

技法による一撃により“核”を完全に砕かれた“異象”は、“核”に貯め込んでいた未顕現化状態の膨大なアエルを撒き散らしながら消滅した。

その時散ったアエルと、引力を失ってその場に停滞した、“核”に吸収される前のアエル。

クーリアはこの二つの未顕現アエルを術技によって操り、周辺地域に存在するあらゆるイーサと“置換”していたアエルの不定、欠損部を強引に補填。これによって、“置換”されたアエルを擬似的なイーサ状態としたのだ。結果、この場所は粒子レベルでは継ぎ接ぎの状態ながらも、何とか“異象”による侵食以前の姿を取り戻すことに成功していた。

これも暫くすればボロが出てくるのだが、“異象”戦闘前の話の通り、そうなる前にこの世界自体の復元力のようなものが働き、擬似的なイーサは本来の正常なイーサに塗り替えられていくらしい。

『改めて、お疲れ様でした。余ったアエルの方も大分回収できましたし、“派閥”からの評価も上々だと思いますよ。貴方の管理下にも相応のアエルを残しておきますから、自由に使ってください。――では、私の方は流石にちょっと疲れたんで、休みます。貴方も、ゆっくり休息してくださいね』

そんな思念と共に、意識の片隅にあった、自分とは違う形を持つ小さな心。それがふつと消え去る感覚が脳裏に走る。

(取り敢えずは……)

クーリアが去ったと言う事は、これで完全に一段落。

フローリア側の“異象”討伐は、無事成功と。そう考えていいだろう。

【※グローエス側、フローリア側、両方の討伐が完了した場合】

そして“派閥”からの依頼通り、グローエスとフローリア――二箇所の“異象”を片付ける事にも成功した訳だ。

(そういえば……)

ふと、思い出す。

確かクーリアは「“異象”の件が片付いた後で、少し話したい事がある」と言っていたのを。

“派閥”からの指令の続きだ。

しかし、肝心のクーリアは既に自分の意識の中からさっさと消えてしまっていた。

貴方は再度呼び出そうかと一瞬思い、

(いや、もう少し後でいいか)

そう考え直した。

以前話したときの口ぶりでは、何だか厄介な話というか、長話になりそうな。そんな気配をクーリアから感じたのだ。

折角“異象”を討伐して気分が良いところに、すぐさまそんな話を聞きにいってわざわざテンションを下げる必要もない。

一度宿に戻って、のんびりしてから。

話を聞くのは、それからでも遅くはないだろう。……恐らくは。

礎の王格 漸くの始まり

――漸くの始まり──

『礎の世』と呼ばれる世界の特徴となるものを挙げよ、と。

そう言われたときに、思いつく要素は幾つかある。

例えば、“不定理粒子《アエル》”。

『礎の世』は幾多無数に存在する他概念世界の中でも少数派に属する、理粒子《イーサ》ではなくアエルを世界の基盤粒子として構築された世界である。

世界学における基盤粒子論の中では下階位――準理粒子とされるアエルは、基盤粒子という視点で見れば他よりも劣った存在だ。イーサや、もう一段階上の基盤粒子で世界を構築している他の世界と比べて、アエルを基盤粒子として構築された世界は非常に不安定で、明確な概念世界という形を保つことも出来ない場合が多い。

しかし『礎の世』はその中でも数少ない例外で、イーサ基盤の世界にも匹敵する強固さと、扱いの難しいアエルを利用した技術の発展により、アエル基盤の世界の中では有数の発展を遂げた世界だ。その希少性は概念世界間を移動する程の力を得た者達の中でも知られており、アエルに対する見聞を深める為、そうした“放浪者”達が『礎の世』を訪れたという記録も多い。

例えば、“石”。

『礎の世』は、“石”と呼ばれる特殊な鉱物が世界の大半を覆う世界である。“石”は形を持たないアエルを取り込む事で、世界法則に干渉する力の源として利用可能で、『礎の世』の人々は、この力持つ石を要として文化を発展させてきた。

人為的に“石”にアエルを込める方法が発見されてからの進化は劇的で、正に革命と言われる程だった。

また、“石渡り”と呼ばれる概念世界固有法則の発現により、“石”は『礎の世』だけが持つ他概念世界への特殊な干渉手段の象徴ともなり、他の世界からは『石の世界』や『宝精世界』と呼ばれる要因にもなっていた。

この世界でサーヴィター、又は宝精とも呼ばれる力の源が、“石”により世を渡った、力ある個達の存在の断片である事を知る者は少ない。

例えば、“王格”。

それは『礎の世』に組み込まれた、世界の基礎を形作る概念の一つだ。選ばれた者の身体、存在を中継点としてこの世界独自の法則を成立させる、世界固有法則の担い手であり、同時に護り手でもある。

『礎の世』には規定数の“王格”が常に存在し、その選抜は、適性を持つ人間の中から無作為に選ばれるという。資格は王格の死亡時、もしくは法則発現者としての適性が完全に失われた場合に消失するが、移行は即座に行われ、基本的には総数の変化は生じないとされる。

“王格”となった場合、その存在は人のものではなくなる。世界の根底に関わる法則の体現者であるため物理的な手段で傷つける事は難しくなり、更に己が発現する法則を多少操る事が可能となる。老化や病気からも無縁な状態へと変化し、それだけ聞くとまるで不老不死にでもなったかのように思えるが、その代償として存在自体を法則の発現点として常時酷使しているため、早い段階で人としての寿命ではなく、存在としての寿命――存在概念の崩滅が先に来る事になる。

そんな人外の存在となった彼らは、『礎の世』では人々の主たる王というより、世界を維持する神の如き者として扱われる。名称は人々を従える“王”の“格”だが、“王格”達自体は法則の体現という力を持った人モドキでしかなく、象徴や権力派閥間での取引の駒として扱われる場合が殆どだ。勿論、それを利用して逆に権力者達を従える“王格”や、彼らを嫌って隠棲する“王格”も存在するが、大半は人の世の都合に飲み込まれていく。

地母種のような、世界を成す自然現象の運行を司る象徴的存在を、更に際立たせて推し進め、そして孤立させたもの。

それが『礎の世』における“王格”という者達である。

そして今回。

クーリアが“派閥”から受け取った指令は、この内の最後――“王格”と呼ばれる存在に纏わるものだった。

・

「――簡潔に言いますと、貴方にはこれから、そちらの世界に居られる筈の“王格”の皆様の行方を探して戴きたいと。そういう事です」

星海に着いて早々。挨拶も無しで放たれたクーリアの言葉に、貴方は虚を突かれて目を白黒させた。

数秒を置いて驚きから脱した貴方は、そこで漸く告げられた言葉の意味に意識が向く。

(“王格”を、探す)

それが、どういう意味での発言なのか。考え込むように黙り込んだ貴方に、

「……流石に、“王格”についてはご存じですよね?」

揶揄するような言い方。貴方は多少気分を害しつつ、少なくとも『礎の世』に暮らす一般の人々と同程度には知っていると、そう息荒く断言してみたものの。

改めて考えてみると、自分が“王格”について知っている事は案外と少ない事に気づく。自分達の世界に当然としてあるもの。当たり前のように存在するものに目を向け、深く詳しく知ろうとする。そんな機会は、実のところあまり多くはないのだ、と。

だが、そんなものだろう、とも思う。

例えばどうして風が吹くのか。雨が降るのか。日が昇り下るのか。道ばたに転がる石はどういう経緯で生まれたものなのか。空を飛ぶ鳥が風の中を往く原理は果たしてどんなものなのか。

この世に何気なく在るものの理を解き、把握する。それは学を極めようとする者達が、莫大な手間と時間を費やして、漸く手にする事が出来るものだ。ただ日々を健やかに生きる者達には、それ相応の、“そういうものなのだ”という行き詰まった知識しか無いのが普通だろう。

「いや、曲がりなりにも“派閥”に所属している人間が、その程度の認識なのはどうかと思うのですけど……」

クーリアの言葉に、貴方は憮然と顔を顰めた。

別にこちらは学士の出という訳でも無く、高度な教育を受けていた訳でも無いのだ。“派閥”に所属しているといっても、実際のところ自分は最底辺の位置である。今回の同化術技の被験者として“派閥”の一員として取り立てられたような新米なのだ。だから“派閥”の一員である事前提の応対されると、正直困る。

そんな貴方の言葉を聞いて、眼前にふわふわ浮かぶ光る人影は小首を傾げ、

「……っと、御免なさい。ついからかってしまいましたけど、そのせいで話が脱線してますね。今回の件については、別に“王格”についての知識は一般の方々と同じでも良くて、ええと、こういう話がしたかった訳じゃ無いんです。ただ、そんな常識的な範囲内での“王格”についての知識を基準にしても、今の指示について疑問に感じるところがあるんじゃないかなって」

(疑問、か)

当然ながら、疑問はあった。

“王格”とは、自分達の故郷である『礎の世』の根源を体現する自然の象徴なのだ。そんな存在を何故かこちらの世界で探せなどという話、疑問が湧いてこない訳が無いし、大体にして指令についても内容が端的すぎる。

取り敢えず、事のあらましくらいは説明してほしい。要求すると、クーリアはこくりと一度頷き、

「発端は結構単純です。大体半年くらい前辺りに、“王格”が消息不明になるという出来事が起きました。……まあこれは良くある話ですよね?」

貴方は頷く。

元々“王格”という存在は、極端な言い方をしてしまえば取り敢えず居れば良いだけの存在なのだ。その人物が何をしてようが、どうしていようが、世界の運行に影響は無い。

だから彼らを束縛する事にも、奉る事にも実利的な意味は無く、その価値は世界法則の象徴としての高い名声、権威くらいだ。勿論、それを利用しようとして彼らに群がる人々も居るわけだが、各集団が死力を尽くすような殺気だった争奪戦が行われる程でもなく、“王格”達自身の自由もある程度許容されていた。

故に、己を御輿として担ごうと寄ってくる者達から逃れるため“王格”達が行方知れずとなるのは結構良くある事で、それ単体で見れば、事件という程大きな話とならずに済んでしまう話だった。

が、

「いつもならそれで話は終わっちゃうんですけど、今回は複数人の“王格”が同時に消息を絶ったんです。中には立場ある地位に――非常任の“派閥”の長を務めていた方もいらして、どうもこれはおかしいと。それで“派閥”問わず様々な人材を導入して、行方不明となった“王格”捜索が始まった訳ですが、『礎の世』中をどれだけ探してみても見つからない」

それは異常な話だった。

“王格”は何せ世界法則の体現者達だ。彼らがどれだけ身を隠す術が上手くとも、その痕跡を完全に消すことは難しい。勿論、一般的な探知術技を潜り抜ける程度は可能かもしれないが、探す側が“派閥”が抱えているような超上位術技者や、他の“王格”が本気になったのなら、彼らの目から逃れ切るのは難しい筈だ。

「そうこうしている内に、消息を絶った“王格”が象徴していた世界固有法則に、僅かですが揺らぎが生じ始めたのが確認されてまして、つまり、これは消息不明ではなく――」

――単なる“王格”の消失だったのではないか、と?

クーリアの言葉尻を引き継いでみせると、クーリアは少し困ったように小さく喉を鳴らして、

「そう当時は推測されて、“派閥”やうちのような有力組織の上層部の方々が大騒ぎだったそうですが、実際は違ったみたいで。その後、私の所属するマウスベンドールのような外世界研究組織による観測情報や、“石渡り”の法則を宿した“王格”の方からの助力を受けた結果、消えた“王格”達が『礎の世』ではなく他概念世界に――より具体的に言えば、今貴方が居る世界へ渡ったらしい事が判明したんです」

「…………」

頭痛を堪えるような仕草に合わせて吐息をつく真似をするクーリア。芸の細かい彼女の態度に呆れつつ、感想を忌憚なく呟く。

一体何でまたそんなところに。

「仮説、推論は幾つか出てますが、結論はまだはっきりとはしていません。手段についても、目的についても。ただ、この一件が人為的で計画的なものであったのは確かのようです」

その理由とは、

「先刻お話しした、消息を絶った“王格”の方々の中に、とある“派閥”の長をされていた方が居たと、そう言ったでしょう? 彼が他の“王格”達に対してこんな提案をしていたという事が報告されています。曰く、」

『自分と共に、この世の弊を打ち払いたくはないか』

「どういう思惑での言葉だったのかは“派閥”でもうちでも議論百出みたいですけどね。彼の“派閥”への調査も行われましたけど、実のある情報は殆ど得られなかったそうですし。そもそも“派閥”と関わり無い彼の単独行動なのか、余程入念な工作を行った上での事なのか。……まぁ、何にせよ、“王格”の方が他の方々と共に『礎の世』からそちらの世界へと去り、そして『礎の世』では“王格”が居なくなった影響で世界法則に乱れが生じ始めている。今の状況はそんなところです。単純ですよね?」

笑みの声音を含みつつ、クーリアはこちらに小首を傾げてみせる。

結果自体は確かに単純だ。

単純だが、しかしそれが事件の大小には全く関わりが無いのも確か。世界の根底を揺るがすような大事件と言っても良かった。

(と、いうか……)

貴方は訝しげに首を捻る。

それ程の大事を、今まで噂としてすら耳にした覚えが無いのはどういう事だろう?

「勿論、隠していたからですよ」

それはそうだろうが、世界固有法則にまで影響の出ている事件をそうそうごまかせるものなのか。

「この件に関しては各“派閥”や組織が協力してしっかりと情報統制してますからね。世界固有法則への影響については、まだ非常に小さな揺らぎですから、他の“王格”の方々や、秘宝級以上の“石”を使って何とかやりくりしてごまかしているっていうのが現状ですねー」

各“派閥”や組織が協力して、という話に、貴方は「はぁ」と気の抜けた声を漏らしてしまう。

そう言われると納得できなくもなかったが、『礎の世』における“派閥”や組織の間に存在する溝、断絶はかなりのものだ。それらが手を組んで事に当たっているなど、正直に言えば信じられないという他無かったが、

「それだけ大事だという話ですよ。ほら、今回貴方が被験者になってる“同化”の術技もそうですけど、こういう術ってずっと禁忌の秘奥扱いだったでしょう? なのに、最近突然解禁になって、“派閥”がこぞって術技開発に勤しむとか……変とは思いません?」

クーリアが何が言いたいのかくらいは、流石に判った。

他概念世界への存在概念転移研究が活発になったのは、自分達の世界から居なくなった“王格”を探すためだ、と?

「だと思いますよ。だからこそ、こんなまだまだ完成には程遠い術技を人に対して使いまくって、無理矢理な実験を繰り返してる訳で。そもそも私達マウスベンドールみたいな外者を、ここの“派閥”みたいな大御所が使うっていうのもおかしい話でしょう?」

言われてみれば全くその通りだ。貴方は小さく頷く。

“派閥”とは極めて大規模な集団だ。あらゆる事柄、あらゆる問題、あらゆる物事を自分達だけで処理する組織。それだけで一つの社会を、一つの国家を、一つの世界を運営しうる力を持つ者達の集まり。それが“派閥”である。

幾らマウスベンドールが外世界研究機関としては名の知れた組織であり、“派閥”を相手にした人員派遣を主な業務としていたとしても、極力内部の人員のみで物事を完結しようとするのが“派閥”というもの。特に自分が所属するような、常任格――『礎の世』という世界の行く末に携わる程の規模を持つ“派閥”はそうだ。

だというのに、“派閥”外の機関であるマウスベンドールから来た“案内人”が、自分のサポートとして付いている。それは今現在、閉鎖的である筈の“派閥”が外への門戸を開いているという、確然たる証左でもあった。

「ここ――主権派の他にも、分離派や改律派あたりの“派閥”からも派遣依頼をいただいてますよ。他に非常任の“派閥”や、余所の機関、組織からも色々話は来てますが、まぁ、兎に角、何処も躍起ですよ。他概念世界へと転移してしまった“王格”を探し、接触し、目的を聞き出し、そして戻ってきて貰おうと、ね。事件の隠蔽も限界がありますし、後、何処の“派閥”が先んじるかという競争的な面も多少出てきてしまっているようで、色々と面倒になりそうな兆候は出始めている。……状況説明としては、こんなところでしょうか?」

(なるほど、ねぇ……)

取り敢えず、状況は判った。判った、という事にして、貴方は話を先に進める事にした。

具体的に、自分はこれからどうすれば良いのか。

クーリアが告げた指令は大まかな方針しか示しておらず、どう動けば良いかという指示が全く無い。これでは成果が出るような行動は難しいだろう。

「といっても、現状“派閥”から貴方へ出されている指令はこれだけなんですよね。まだ明確な作戦行動自体は立案中みたいで、貴方には、まず先に任務の大枠をお伝えしておこう、という話のようで」

「…………」

拍子抜けする。

つまり、行動案が出来るまでは待機、という事になるのだろうか?

「公式にはそうですが、非公式という形で伝わってはいます。まず貴方には、そちらで“王格”探索を行うための協力者を探して欲しいんです」

協力者、と貴方は鸚鵡返しに呟く。

それはつまり、こちらの世界で自分の事情――同化者であることや、アエル、そして“王格”探索について――を話せるような仲間を得よ、という意味なのだろうか。

そう確かめるように問うと、んー、とクーリアは何処か困ったような曖昧な態度。

「事情を話さなくても役に立ってくれるなら別に話さなくてもいいですけど、それはそれでやっぱり不便でしょうしね。やっぱりそちらの世界でも信頼できる人を見つけられるなら、それに越したことは無いと思います。ただ、ここで求めている協力者というのは、単純に私達の事情に理解を示してくれるだけでは少しばかり足りなくて、必要条件を挙げるとするなら――」

自分の考えを纏めるためか、クーリアは少しの沈黙を挟み、

「まずグローエスとフローリアの二つの場所の特定の時間点に居り、続いて貴方が“同化”する二人の人物と面識があり、更には私達の事情を受け止められる柔軟な思考の方で、そしてもっとも重要な点として、私達以上にアエルの流れを――特に隠蔽されたそれらを見破る力を持っている方。これらの条件を満たす方を、貴方には探していただきたいんです」

条件多いな! と、反射的に突っ込むが、クーリアも判っていたのか「確かにそうですねー」と全く否定をしない。

「最初と最後の条件以外は満たしていなくても何とかなりますが、逆に言えばこの二点は外せません。そちらの世界へ転移したらしい“王格”五人は、そちら世界の二つの場所、二つの時間に存在している。ここまでは何とか掴めています。貴方の同化対象が居る、二つの場所です」

「…………」

それは偶然、ではないのだろう。

自分が被験者となった“分離同化”術技が、何のために推し進められていたのかを考えれば、“王格”が居ると思しき場所、時間を選ぶのは当たり前だ。

「けれど、その正確な居所までは私達マウスベンドールも“派閥”も、恐らく他の組織も把握できていません。そちらの世界のアエルの流れや、貴方の同化対象の選定までも出来る私達が、です。それはつまり」

“王格”は『礎の世』経由の捜索から逃れようとしている。若しくは誰かの手により隠されているという事か。

「素直に考えると、両方でしょうか? あと、実は私達の方からそちらの世界への探知を行う際に、妨害が入っている痕跡が幾つかあるんです。私達の世界の、何処かの“派閥”か組織が、もしくはその中の一部が邪魔をしているのは確実なんですが、それ以外の方向からも、妨害が行われているのを確認しています」

迂遠な言い方に、貴方は己の眉根が険しく寄るの自覚する。

何を言っているのか判りづらい。要するに、どういう意味だ。

「私達の世界からだけではなく、そちらの世界側からも妨害を受けている、という意味です。少なくとも、そちらの世界に私達からの探査の手を拒もうとしている者達が居ると、そう思ってください。“王格”の方々自らの手によるものなのか、“王格”をそちらの世界へと引き込んだ者達が行っているのか、それとも全く関係の無い者なのか。そこまでは判りませんが、何にせよ、彼らの妨害を乗り越えて“王格”を探す方法が必要になります。妨害は主に『礎の世』からそちらの世界への探査、干渉行為に対して行われていますから、そちらの世界上からの探査行為に対しては妨害は働かないか、こちらよりは大分マシな状態となっている筈。ですので」

『礎の世』側からの世界間探査は難しいので、こっちの世界で“王格”の居場所を探れるような人材を探せ、と。

「それが、今私達の方から出せる取り敢えずの行動指示、という事になります。勿論、貴方が可能と思うならば、そういった協力者を探さず、貴方の足で“王格”の方々を探し出していただいても構いませんけど」

当てもなく広大な二つの地を走り回るのは遠慮したいが、とはいえどうしたものか。

――協力者、ねぇ?

果たして、クーリアが挙げた条件に合致する者など、自分の被同化者達の交友関係に居ただろうか。

「まぁ、上の方々がどう見ているかは知りませんが、現場としてはそれ程切迫した状況でもありませんので、普段のアエル回収作業のついでに、協力者候補となる方を貴方のほうでも少し探して貰えれば、という程度の話です。あまり難しく考えなくても大丈夫ですよ」

腕を組み唸る貴方に気を遣ったのか、クーリアはそんな“派閥”の意思伝達者らしからぬ事を言い、

「何にせよ、これからが始まりです。改めて、宜しくお願い致しますね」

深く一礼してみせた。

・

夕暮れの日がそろそろ山の向こうへと消えかかり、地平の空を彩る朱と藍の二色が、その比率を見る間に変化させていく。そんな時分。

野営の為に天幕を張る作業をしていた男――マヒト・クーゲンは、天幕の後部、最後となる杭を地面に打ち込んで縄を通して括り、重たげに身を起こした。

ひょろりと長い体躯に、細く切れ長で物騒な目つきが特徴的な男だ。彼は杭打ちに使っていた槍を地面に突き、軽く体重を預けてようやく一息をつく。

マヒトが組み上げていたのは、三人旅用としては比較的大がかりな天幕だ。屋根に加えて四方を完全に囲う仕組みのそれは、寒冷地や夜間の急速な気温低下にも対応できる全天候型のものである。現出以降、地域単位での局地的な気候変化が激しいグローエス五王朝では、簡易寝具や、専用の大布を斜面や木を利用して上面に張るだけの簡易天幕では、色々と厳しい状況になる事も多い。野宿中の唐突な気温変化や豪雨、風雪は、下手をすればそのまま死に繋がる事もある為、五王朝を旅する――特に現出地形等にも足を踏み入れるような者達なら、こうした造りがしっかりとした天幕を常用のものとして選択する事も少なくない。

もっとも、こうした全方位を覆うような天幕の中に入ってしまうと周囲への警戒がどうしても疎かになる為、現出地形などで利用する場合は、最低限見張りを立てられる人数が必要だ。加えて、嵩張る、設営に手間が掛かる等、相応の短所も存在する。

だが、マヒト達一行はその短所を踏まえた上で、旅を始めた当初からこの天幕を使い続けていた。

(あんなお嬢をその辺で寝っ転がらせたら、速攻で身体壊しそうだしなー)

彼の一応の主である娘が、意外に粗雑な野外生活に対して然程拒否感を持っていないのは、これまで共に旅をしてきた経験から判ってはいた。

だが、そうはいっても元はラカルジャ円卓十氏に連なる専家の箱入り娘だ。本人がどう思っていようが、根本的に身体がそういう生活向きに出来ていないのは明白で、だから無茶はさせられない。

旅の途中で病人怪我人が出た場合、主に困るのは本人ではなくその連れである。足手まといになったら即切り捨てられるような相手ならば話は違ってくるのだが、彼女とは残念ながらそういうお手軽な関係ではない。だから、面倒ではあるがこちらが配慮してやるしかないのだ。

「って訳で、完成したぞー」

天幕の設置はそれなりに力仕事である。強張った腕の筋肉を慣らしながら天幕の前部へ戻ると、長年の相棒にして弟分でもある短躯寸胴な男、シモンズ・カプレが顔を上げた。

「お疲れ様ッスアニキ。こっちも今メシ出来たっスよー」

「おーう、お前にしては結構掛かったな。んで、今日のメニューは何よ?」

問いつつ天幕の前で焚かれていた火に近づくと、その傍で小型の臼を練っていたシモンズは、えー? という顔になる。

「旅の間の食い物にバリエーション期待されても困るんスけど。あ、でも今日は芋取れたんでそれの練り物と、先刻絞めた亜獣の肉突っ込んだスープがついてるから豪華ッスよ。更に貴重な塩入りッス塩入り」

「マジかよ飛ばしてんなオイ」

久々の、ガチガチに固まったパンを水で戻して食べる日々からの脱出だった。

「って、芋の練り物? 何だよ、タロでも取れたのか?」

「芋木ッス。なんかあっちの方で大量に生えてたんで、幾つか引っこ抜いてきたッス」

言って、シモンズは既に夜の闇に染まり何があるのかもよく見えない方向を指差す。じっと目を凝らしてそちらを見れば、

「あるな。こんなとこで芋木かよ。どうなってんだ?」

マヒトは首を捻る。芋木は同心円状に茎と葉を伸ばす丈の低い木で、名の通り地中に肥大化した根を数本作る、本来ならもっと湿気と気温の高い場所の植物である。今居るような、夜になれば吐く息が白くなるような地域で見られる木ではないのだが。

「さぁ? まぁこの辺、普通そうに見えて一応現出地形っぽいッスから、何が生えててもおかしくはないッスけど」

「ってか、本当に芋木だったか? 食って大丈夫なのかそれ?」

現出地形、という事を思い出して、別の意味で不安になってきた。姿形は似た別物というのもありうる。その場合、まず気になるのは毒だ。そもそも芋木自体も毒を持っている植物である。

対して、シモンズは腕を組んで身を横へと少し傾げて、

「んー、一応湯で毒抜けてると思うんスけど、それもあくまで、これが本当に芋木ならってのが前提の話なんスよねー」

「もう一度言うぞ。食って大丈夫なのかそれ?」

「味見はしたんで、遅効性じゃなければ多分。まぁ嫌なら食べなくてもいいッスよ。けど、その場合アニキは主食無しなんで宜しく」

「パンねーのかよパンは」

「朝最後の塊落っことして大騒ぎしたじゃないッスか。リヴィエラ様が」

「あー」

そういやそうでした。朝食だと喜び勇んで最後のパンを取り出した我らが御嬢様が、そのまま蹴躓いて雄々しく泥濘に突き刺したのだ。大泣きを始めた彼女を無視して、すぐさまパンの救出作業に入ったマヒトだったが、開始早々自分でも虚しいと感じたその努力は、やはり虚しい結果に終わった。

と言う訳で、ここで芋を諦めると本当に主食抜きになる。手持ち唯一の調味料かつ残り少ない塩と新鮮な肉を使ったスープは豪勢とはいえ、流石にそれだけでは寂しい。

「わーったよ。食うよ食う食う。――で、貴重なパンを台無しにしてくれた我らがお嬢様は何処行ったよ?」

ここは妥協が得策か、とマヒトは両手を広げて諦めの態度を見せて、そしてそのまま話題を変えた。

「最初は自分の作業を眺めてたッスけど、途中で飽きたらしくて、ちょっと周りの様子見てくるってあっちの方に」

今度は遙か遠くに森らしき影が見える方向を指差すシモンズ。

夜闇に閉ざされかけた平野の向こう、色濃い影として立ち並ぶ樹木の群れは中々に不気味で、それを眺めてマヒトは暫く沈黙し、

「で、まだ帰ってきてないって?」

「そッスけど。いつものペースなら、もうちょっとしたら戻ってくるんじゃないッスかね?」

「…………」

短い溜息の後、マヒトは荷物から洋灯を取り出すと、中に焚き火の火を移した。

「迎えに行くッスか?」

「街中なら放っといても危険はないだろうが、一応現出地形だしなここ。護衛役としちゃ、しゃーねーだろう」

「アニキって顔に似合わず変なところでマメッスよねぇ。これで相手がリヴィエラ様じゃなけりゃもうちょっとマシな反応も」

「うるせぇよ。っつーか変に反応されてもこっちが困るわ」

言い捨てて、野営の場所から離れる。

さて、件の護衛対象様は何処に居るのか。マヒトは小さな洋灯片手に、夜の帳が下りかけた平地をうろうろと歩き始めた。

・

マヒトとシモンズ、そして彼らの主であり護衛対象でもあるところのリヴィエラ・シオレ。三人が今、こうして人里離れた現出地形で、寂しく野営をしている理由は簡単だ。

金が尽きたのである。

元々、彼らは隣国ラカルジャからの旅人である。定職がある訳でも無く、とある教団の神官である彼らの主が掲げる“布教活動”にしても、金銭が得られる可能性は皆無に近い、むしろ金銭を失う場合の方が多い代物だった。

所属教団の本拠はラカルジャにあり、支援は当てにはできない。もっと言えば、この布教活動自体リヴィエラが勝手にやっているもので、まだまだラカルジャでの地固めをしている段階の教団としては、五王朝でいきなりそんな事をやられても援助のしようもなければ役に立てようもないのだ。なので取り敢えず好き勝手やらせて放置しておこう、というのがリヴィエラの行動に対する教団側の考えだった。

ちなみに、リヴィエラが持つ第二級上位神官という立場も、二級は部外を示し、上位は良家や富豪出身者である事を示す冠で特に意味は無い。要はお飾りの立場であり、教団側としてもあまり関わり合いになりたくない相手でもあった。

そんな彼らの金銭入手の手段は、主に二つである。

一つは“親元”からの定期的な資金提供。マヒトとシモンズはリヴィエラの無事と近況報告をシオレの家に送る代わりに、一定の金額を活動費用として受け取っていた。報酬扱いではないというのが悲しいところだが、それも十氏内での自分達の立場故。致し方なしとマヒトは諦めていた。

ちなみに、この事はリヴィエラは知らない。そもそもが緩い娘なのだ。自分達がどれだけお金を持っているかも良く把握していないに違いない。

だからこそ彼女の金遣いは時に妙な荒さを見せることがあり、またマヒト自身もそれ程倹約する質ではなく、シモンズはそもそも金を自由に使えるような発言権が無く、結果、受け取った活動費が尽きてしまう事が多々あった。

そんな時に金を稼ぐもう一つの手段が、グローエス五王朝の各首都に存在する冒険者支援組合、斡旋公社である。

マヒト達は公社に冒険者としての登録を行っており、金が無くなった時には、公社から斡旋された依頼をこなす事で次の活動費を受け取るまでの糊口を凌ぐのが定番となっていた。

今回受けたクンアール国辺境の村付近の亜獣討伐依頼は、報酬こそ高額であったものの現場までの道程は遠く、しかも斡旋公社の仕事なので報酬は後払い。金欠であったマヒト達は、帰りは村での歓待に期待して、都を出る際には行きの分の食料のみを積んで出発したのだが、これが失敗だった。

討伐の依頼自体は何とか成功したものの、村は亜獣の襲来を受けて半壊しており、歓待どころか人っ子一人いない有り様。近隣の村に立ち寄ろうにも地形的に険しく、そちらへ向かうなら大人しく都まで戻った方がマシという程で、仕方無く半壊した村を探し回って僅かな食料を確保し帰還の途についたのだが、今朝にて最後のパンがお亡くなりになられ、残りは燻製と塩が少々――というのが現在の自分達の状況だ。

もっとも、人里まではもう一日も掛からぬところまで来ている。今日の晩飯もシモンズが何とかしてくれたし、どうにか無事に街に戻ることは出来そうだった。

(ここで、御嬢が何かのアクシデントに巻き込まれてなけりゃの話だがなー)

などと思いながら歩いていると、探し人は案外と直ぐに見つかった。

遠くに森を望む、僅かな高台。高さ一メートル程の平らな割れ岩の上に、背を向けて腰掛ける小さな姿があった。マヒトはその傍へと近づき、声を掛ける。

「御嬢ー? 食事の用意が出来ましたけど……どしたんです。なんかありましたか」

「――マヒトさん?」

振り返る。普段は吃ったりおかしなテンションになる事の多い娘だが、こうして物静かに座っているだけだと、生まれと育ちの良さが滲むように表に出てくる。

膝頭を合わせ、背筋を真っ直ぐに伸ばした美しい姿勢。旅のせいか汗と垢で多少くすんだ顔も、造形だけ見れば綺麗に整っている。

本来ならば、こんなところで徒歩の旅をするような家柄の人間ではないのだ。今の彼女と、そして自分達の境遇に、マヒトは若干儚い気分になる。

「あ、あ、あの」

と、被ったフードの奥、大きな瞳がマヒトを上目遣いに見ていた。

妙な決心を秘めたような顔つきは、単にこちらに話しかけるために勇気を使ったからだろう。未だにそんな事に勇気が必要かつそれでも吃ってしまう彼女に、生温かい視線を向けるマヒトだったが。

「マヒトさん、あれ何でしょう?」

「ぁん?」

前方、何もない場所を指し示す彼女の指先を暫し眺めて、マヒトは眉根を深く寄せる。

「あれ?」

暫くそちらを眺めて、手にしていた洋灯を向けてもみるが、彼女が言うところの「あれ」が何を指しているのかが判らない。

「ほ、ほら、光る筋みたいなのが、ふわーっと。あの辺りに漂ってませんか?」

「…………」

マヒトは改めて目を凝らしてみるが、それらしきものは欠片も見えなかった。

軽く片眼を閉じ、もう片方の眼――彼が持つ特別な“眼”に意識を集中してみても、それは同じだった。

「少なくとも、オレには何も見えませんがね」

「あー、ですか」

しょぼん、と小さな肩が目に見えて下がる。

「で、でも、ホントに筋、見えるんですよ? 嘘じゃないですから」

「いや、別に疑ってやいませんて。御嬢が普通ともオレとも違う世界を見てるのは知ってますから」

「……うぅー。でもなんか、最近よく見るんですよね。なんていうか、“騒がしい”って感じで……」

両目に手を当ててごしごしとこすりながら、リヴィエラは細く溜息をつく。

――見える筈のないものが視える。

それはリヴィエラという娘が幼い頃から持っていた特別な素質だ。彼女だけが見えるそれは、主に宝精に纏わる品や術、物事に繋がっている事が多く、これがリヴィエラの幼少期の通称“宝精に愛された子”の由来であったと、以前マヒトは聞いたことがあった。

ついでに言えば、その特別な“眼”と宝精召士としての才能がイコールでは無く、“宝精に愛された子”という通称が幼少期限りであったという話も、マヒトは同時に聞いていたが。

「グローエスへ来た頃は結構収まってたんですけど……。これも我が神への信心が甘い証拠でしょうか?」

「全く関係ないと思いますがね。あれですよね。概念系の霊体とか、現出地形で良く見る土地概念の乱れとか、そういうのじゃ無いんすよね?」

マヒトの“眼”では視えないのだから、そうではないのは判ってはいたが、判っているからこそ一応、そう口に出してみる。

対し、娘はおとがいに指を当てて、小さく首を傾げてみせて、

「……えと、ち、違う、かなぁ。国に居た頃によく見てたモノに似てる、と思います」

「…………」

となるとやはり宝精関係の痕跡か、とマヒトはリヴィエラに聞こえないように呟く。

ラカルジャではなく、グローエスでも、彼女があの系統に関わるものを視るようになるとは。

(何かの切っ掛けで、嬢ちゃんの力が強くなってんのかね。それとも……)

グローエス五王朝にて、宝精達の活動が活発になっているのか?

元々グローエスに宝精を操る者達は殆ど居ない。宝精召術はラカルジャが本場であり、それ以外の地域ではあまり用いられない術式だ。だから、基本的には誰かに使役される形で現世界に存在する宝精達の痕跡、彼らの力の残滓、彼らの存在を象る気配は、たとえそれが視えるとしても、頻繁に目撃するような事にはない筈なのだが。

それとも、基本的という枠に収まらない、例外的な何かが動いているのか。

「ぁあー、めんどくせぇ」

自分でもそれが視えれば良いのだが、とマヒトは小声で呻きながら、がりがりと頭を掻く。

残念ながらマヒトの“眼”はそちらへの適性は無く、加えて今は十氏と離れて他国で単独行動を取る身だ。情報を入手する手段も極めて限られている。

だが、それは限られているというだけで、全く手段が無い訳ではない。

「…………」

横を見ると、リヴィエラは物憂げな顔つきで、またあらぬ方向を眺めている。その先には恐らく、彼女にしか視えない何かが在るのだろうが、それが何なのかを示してくれる者は誰も居ない。他人があれやこれやと理屈をつけて説明する事は出来るが、しかし視えているのは実際に“眼”を持つリヴィエラだけなのだ。

マヒトが持つものとはまた別種の、しかも格の違う“眼”。それは、似た“眼”と悩みを同じく抱えたマヒトには、どうこうしてやることも出来ない代物だったが、

(気を遣ってやるくれーは、出来るよなぁ)

その気遣いに意味はあるのか。自分にそんな行為が似合ってるのかは、また別として。

「取り敢えず御嬢。メシ出来たんでそんなの放っといてもう戻りましょうや。今日のスープは塩入りですよ塩入り」

「えー? わたしそろそろシュイジュユィとか食べたいです……」

こんな時にラカルジャ料理を要求されると冗談としか思えないが、非常に残念な事に、この娘本気で言ってるのだ。それが判っているからこそ、マヒトはローテンションなまま促す。

「そういうのは旅の途中でじゃなくて、街に着いてからにしましょうぜ。ほら立って立って」

「うー」

手を差し出すと、渋々といった調子で、しかし素直に手を取り立ち上がってくれる。

リヴィエラはあれ食いたい、これ食いたい、と何かとうるさい御嬢様ではあったが、出したものは文句を言わずに取り敢えず食う辺り、まだ扱いやすい人物だった。礼儀に関しても同様で、それに沿ったアプローチをすれば、多少不満でも意外と簡単に従ってくれる。

色々と困った御仁ではある。が、任務の対象でもあるし、個人的には嫌いではない。

マヒトにとってシモンズが弟分とすれば、彼女は立場の方は上だが実質妹分のような存在だった。

だからこそ、

(……ちょっとばかし、調べてみるかね)

先刻のリヴィエラの発言を思い出す。曰く、“騒がしい”と。

ラカルジャから離れて、今ではすっかり疎くなってしまった宝精業界の状況を少しは把握しておくべきかもしれない。もしかすれば、リヴィエラが視ている“騒がしさ”の原因も辿れるかも知れない。

その結果、業界が以前と何の代わり映えもないか、自分達に無関係な変化でしか無いならそれで良し。単なる取り越し苦労で終わりだ。確率としてはこの結果になる可能性が格段に高いだろう。

だがもし万一、自分達に――主にはリヴィエラに、関係があるような状況になっていたなら。

はっきり言ってしまえば、自分にも、そしてリヴィエラにも、それに抗う力はないだろう。所詮マヒト達は甘えと情けでこうして自由にさせてもらっているだけだ。そんな自分達をも巻き込んでしまうような状況になっているのなら、手の打ちようはない。ただ害がこちらに及ばぬ事を期待して、必死に逃げ回るくらいが関の山か。

しかし、そうして逃げ回る覚悟を決める為にも、まず情報が必要になるのは変わりない。

(街に戻ったら、軽く“繋ぎ”を取ってみるか……)

大昔、ラカルジャを発つ以前に叩き込んだ記憶。十氏が、グローエスに“滞在”ではなく“潜入”させている者達の拠点位置を思い出しながら。

そして同時に、危なっかしく後を付いてくるリヴィエラの事を気にしながら、マヒトは来た道をゆっくりと歩く。

面倒な事にならなければ良いのだが、と、そう願いつつ。

礎の王格 発覚の視線

――商都テュパン マリハンス繁華街──

マリハンス繁華街にある飲食店、カシム食堂は昼飯時ならではの活気に満ちていた。

カシム食堂は元々、安い、美味い、珍品多めと、人を集める要素は多い癖に店舗は小さいというどうしようも無い店で、特に混雑する日ともなれば店内が鮨詰めの状況になる事もしばしばだ。常と比べれば客入り少ない今日であっても、テーブルとカウンターは全席埋め尽くされており、騒がしく飲み食いする客の間を、店員が飛ぶように駆け回っている。

そんな喧噪の中にある店内。マヒトは中程に並べられたテーブルの一つを、自分の主と子分の合わせて三人で占領していた。

木製の丸テーブル上に並ぶのは、全てラカルジャ料理だ。中心には火鍋が据えられ、席に座る三人の前にはそれぞれ汁、麺、饅頭が盛られた小皿が置かれている。饅頭以外の殆どが、赤に黒点が載った色彩となっているのがラカルジャ料理らしい。

マリハンスの繁華街には数多の料理店が存在するが、ラカルジャ料理を出す店は少なく、“まともなラカルジャ料理”を出す店となると更に少なくなる。

マヒト個人としては、それ程ラカルジャ料理に対して執着がある訳でも無く、それは相棒のシモンズにしても同様なのだが、

「うはー。おいしーですぅ」

と、ずるずると音を立てて汁物を啜っている、彼らの護衛対象にして一応の主が、自分達の故郷であるところのラカルジャ料理に目が無いのだ。

彼女――リヴィエラは、単なる辛い物好きではなく、ラカルジャ料理の特徴である香辛料、ホアジャオを使った独特の辛みを好む。

しかし、ホアジャオの原料となる植物は残念ながらグローエス五王朝には存在しておらず、栽培も行われていない為、五王朝でそれを使った料理は殆ど無い。同じ理由で、ラカルジャ料理を取り扱っている店も少ない。代わりにグローエスでは同族異種の植物が生息しており、それを使った香辛料等は一応存在しているのだが、それとホアジャオでは辛みの質が異なるため完全な代用品とはなりえず、ラカルジャ料理に使うにしても本場の味を再現する事は出来ない。

その事を理解し、ホアジャオを他国からわざわざ輸入している数少ない店こそが“まともなラカルジャ料理”を出す店であり、逆にその違いを理解せず、もしくは理解していたとしても問題無いだろうと考えて、同族異種の植物を利用した香辛料で代用しているのが、“まともではないラカルジャ料理”を出す店となる。

グローエスで、この“まともなラカルジャ料理”を出す店を探す為にマヒト達は結構な時間と金を浪費していた訳だが、結局カシム食堂を見つけたのはその成果ではなく、とある冒険者からの情報提供によるものだった。その点、少々忌々しく感じてはいたが、だからといって店に通わぬというのも馬鹿馬鹿しい。見栄張るより頬張れ、である。

マヒトとて、執着こそないが故郷の味である。それがそこそこの安値――といっても本国程では無いが、材料の調達その他に掛かる費用を差し引けば相当の安売りである――で食べられるというのだから、混み合う店だとはいえ、足繁く通う事に否は無い。普段のマヒトならば、リヴィエラ程ではないものの、それなりの喜色を浮かべてせっせと料理を口に運んでいただろう。

だが、今日は少しばかり事情が違った。

「アニキ、あんまり食欲無いッスか?」

「……んー? あー、まぁ、ちぃーとな」

ラカルジャ料理は食欲を誘う辛みが売りだ。しかしその辛みがあっても、今日のマヒトは食の進みが遅かった。

シモンズからの指摘に己の皿を見てみると、饅頭一つと、辛味のついたタレに浸かった細麺が半分ほど減っているくらいで、後は殆ど手つかず。火鍋にも手を伸ばした記憶が無い。

「んくんく。……ぅ、あれ? あの、マヒトさん、もしかして具合悪いんですか? それとも何か悩み事? あ、で、でしたら、神官である私に相談してみますかっ?」

と、火鍋から掬い上げた白菜を囓っていたリヴィエラが、最初の心配顔から一転、期待に満ちた目をマヒトに向けてきた。

マヒトは思わずリヴィエラから目を逸らし、

「いや、まぁ、うん。確かに、体調が悪いってわけじゃなくて、考え事してたってのが正解ではあるんだが……」

「でしたらでしたらっ!」

リヴィエラが妙に嬉しそうなのは、もしかすると教団神官としての役目の一つである述懐礼儀――信者の悩み、迷い、罪を聞き出し、それに解き、示し、祓う神職行為――が出来るかもしれないと予感したからだろう。どうも彼女は、神官としての活動に飢えている節がある。故郷に居た頃は碌にさせてもらえなかったらしく、その反動なのだろう。

たわいも無い悩みならば適当に打ち明けて、からかい半分にリヴィエラの機嫌を取ってやっても良かったのだが。

しかし、今回の件に関しては残念ながらリヴィエラに話せるような内容ではなく、適当な嘘の悩みをでっち上げて彼女に構ってやる心情的余裕も無かった。

「別に大したことじゃねーんで、御嬢は気にせず、どうぞそのまま飯を堪能しててください。折角公社の仕事を終えた祝いなんですし。俺も、とっとと自分の分は片付けちまいますんで」

「……んー。そう、ですか?」

多少不満げながらも、でしたら、と大人しく食事に戻ってくれるのは、リヴィエラが素直すぎるせいか、ラカルジャ料理の魅力のせいか。どちらにしても、あっさりこちらの言を信じてしまう辺り将来が不安になったが、今更かと苦笑で片付ける。

視界の隅では、シモンズがまだ窺うようにこちらを見ている。リヴィエラと違い、シモンズはマヒトの考え事について多少思い当たる節があるからだろう。シモンズには、マヒトが仕入れた情報を既に伝えてあったからだ。

取り敢えず、気にすんなとばかりにシモンズへ向けて手指を振り、マヒトは食事へと意識を向ける。取り皿に火鍋の中身を移し、饅頭や細麺を間に挟みつつ口を動かした。

舌に纏わり付く辛味が心地良く、熱が身の内に溜まっていくのを感じる。時折茶の器に手を伸ばしながら、暫し食事に集中していたマヒトだったが、その痺れるような辛味にも慣れてくると、また先刻までの考え事が、頭の中でゆっくりと身を擡げてくる。

(……にしても、どうしたもんかねぇ)

思い返すのは、昨日深夜の事。

以前から接触を試みていた、グローエスに拠点を置く十氏の諜報機関との間にようやく渡りが付き、話を聞くため相手が指定する場所へと赴いたときの事だった。

・

テュパン港の近くにある、彼らが管理するという倉庫の一つ。十氏の機関諜報員との話し合いは、その内部に構築された複数の隠匿結界の中で行われた。

待ち合わせの時間丁度やってきた、港の人足としか見えない風貌の男に対し、マヒトが訊ねたのは現在のラカルジャの国内情勢と、グローエス五王朝で何か変事が起きていないかという二点だった。

こうして直に顔を合わせる場を持つ前に、話の内容を事前に通してあったためか。質問の回答については、案外すんなりと得る事が出来た。

まず最初の問い、ラカルジャの国内情勢について。

これは――簡潔に言えば“荒れている”と、そう言える状況にあるようだった。

現在、ラカルジャを統べる十氏族間での権力争いが本格化しており、また各氏族内でも血筋や派閥による対立、勢力の変動が激しくなっているらしい。

これらの争いは、グローエス五王朝にて“虹色の夜”が生じた辺りから始まった。ラカルジャ国内では、当初は隣国の変事に乗じて他国に仕掛けようかという強硬案も出た程らしいのだが、ノティルバンが動いていない状況で、ラカルジャが攻勢に兵を挙げ、逆に攻め入らせる隙を見せるのは危険という意見が受け入れられ、ならばと目を内側へ向けた結果が今の焦臭い状況であるという。単純に言ってしまえば、隣国が揉めているうちに自国の火種を処理しておこう、というのが今回の流れの発端だ。

こういった争いは、十氏の間ではそう珍しいものでもない。ラカルジャの政治形態を表す“円卓十氏”は、貴く力持つ十の血族が平等を示す円の卓に座して国を支えている、という象徴表現ではあるが、現実として、やはり氏族間の力の差というものは存在する。

氏族間の力関係によって各種利権の偏りが生じ、それに不満を持つ氏族による工作が行われ、それを抑えようとする氏族による更なる工作が行われ――と、そうした水面下での鍔迫り合いは日常茶飯事だ。

ただ、今回はそれに加えて、氏族内の争いも活発化しているという。特に、元々情勢が不安定だった二氏族の内部抗争が激しくなっており、リヴィエラの実家であるシオレの家も、現首長と彼が指示する長子、首長の次子、叔父筋の子の三勢力に割れて、権謀術数を尽くした争いが繰り広げられている真っ最中なのだ、と。

それらの話を聞く限り、確かに現在のラカルジャは、“荒れている”と言う他無い情勢ではあるようだった。

しかしそれらの揉め事は、あくまでラカルジャの内部、表には出てこない争いの枠内に留まっており、ラカルジャという国の運営や国民の生活へ影響を与えるという程には至ってはいない――もっと言えば、自分達が居るグローエス五王朝にまで波及する程にはなっていない、その程度の話でしかないのも確かだった。

そして、二番目の問い。グローエス五王朝での変事の有無について。

こちらは漠然とした問いであるが、マヒトは機関に対して事前に問いを伝える際、それ以外にも補足の説明を幾つか入れていた。

マヒトが知りたいのは、五王朝の国としての情勢や、“虹色の夜”に関わる現出の状況と、それに伴う動き――といったような話ではなく。

ラカルジャに属する人間だからこそ判る変化。要するに、グローエスでの宝精に関わる事柄についての近況を知りたかったのだ。

宝精とそれを扱う宝精召術は、ラカルジャのお家芸とも言える。他国に於けるそれらの普及、行使の状況については、十氏の諜報機関でも、ある程度情報を集めている筈だった。それを見越してのマヒトの質問は確かな――しかし、それらが結局何を示しているのか判断の難しい答えとなって返ってきた。

グローエス五王朝における、宝精に関わる状況の変化。それについて十氏の諜報機関が把握していたのは、以下の三点だ。

一つ。召喚主がはっきりとしない奇妙な宝精や、本国でも存在すら知られていないような未知の形状を持つ宝精が確認されていること。

二つ。由来経歴不明の宝精召士が数を増し、彼らの間で宝精を介した争いが頻発していること。

三つ。五王朝に存在する幾つかの組織の中で、宝精を利用した活動の痕跡が見られたり、宝石の極端な買い占めなどが行われていること。

これらの表面的な部分だけを拾って考えるなら、示す事実は、宝精召術がグローエス五王朝において急速に広まりつつある話、となる。

だが、それだけではないのは確かだ。特に、謎の宝精や宝精召士の増加という点が不気味だった。

出来れば、機関が考えている、これらの情報から組み立てられる推測というものを聞いてみたかったが、幾ら十氏に関わる者とはいえ、下っ端に過ぎないマヒトにこれ以上の情報を与えるつもりはないらしく、そこまで踏み込ませては貰えなかった。

ただ、諜報員との短い遣り取りから察する事が出来たのは。

機関の方でも、これらの情報に対してまだ明確な結論や繋がりを見出せておらず、困惑と不可解さ、そして不気味さを感じているという事だけだった。

・

「アニキ」

「んあ?」

耳に届いた己を呼ぶ声に、過去の記憶の中へ潜っていた意識が、現実へと浮上する。

「もう空ッスよ」

「……ああ」

シモンズの指摘に、煽っていた器には既に茶が一滴も残っていないことに気づいて、マヒトは気の抜けた声と共に器を卓に置いた。

回想から戻った今でも、頭の中はまだ先刻の話に囚われたままだ。諜報員から得られた二つの答え。どちらについても、思うことは多々あった。

ラカルジャ全体が荒れ気味――というのは多少意外だったが、シオレ家で起きている争いについては、十分にマヒトの想像の枠内にある話だった。

というよりは、近々そうなるであろうことを、マヒトは事前に聞かされてもいたのだ。

(結局は、御嬢の祖父御殿の懸念が大当たりなんだよなぁ)

卓に置かれた大筒から自分の器に茶を注ぎながら、マヒトは呆れ混じりに考える。

今、リヴィエラがこうしてラカルジャを離れて隣国のグローエス五王朝にいるのも、何れ起こると予想されていたシオレ内部の権力争いに巻き込まれぬよう、首長であった彼女の祖父の計らいにより、一時的に国外へと避難しているというのが正しい。

マヒトが聞かされていたシオレ氏族内の争いが起こるであろう時機は、リヴィエラの祖父が首長引退を予定していた、もう半年ほど先の話だったが、“虹色の夜”のような契機となるべき出来事が起こってしまっては、その機会が早まってしまうのも已む無き事だろう。深謀、老獪という表現がよく似合うあの爺でも、“虹色の夜”などという突拍子もない現象までは読み切れなかったらしい。

(けれども、幾ら可愛い孫娘の為とはいえ……)

よくもまぁ、ここまで手を回すものだ。マヒトは半ば感心すらしていた。

シオレの首長であるリヴィエラの祖父の、リヴィエラに対する溺愛ぶりについては、今回の護衛任務を受ける際に色々と聞いていた。

リヴィエラのイーマ教団への入信に許可が出たのも、教団上層に彼の知己となる者がいるからこそだ。リヴィエラ本人は、家から距離を置く手段として選んだイーマ教団神官の道も、結局は祖父の手の内を飛び出してはいない。

今、自分達が行っている国外での布教活動の旅についても同様だ。リヴィエラは教団から隣国での他宗教の浸透具合を調査せよという指示を受けて、実家に内緒で五王朝へと旅に出たつもりのようだが、そもそも教団側にそのような指示を出すよう要請したのがリヴィエラの祖父なのだ。内緒も何もあったものではない。最初から把握されていたからこそ、リヴィエラは家を出る際に誰にも見咎められず、護衛を任されたマヒトとシモンズも旅立つ彼女と即座に接触する事が出来た、という訳だ。

護衛役として付いたマヒトとシモンズにしても、信用されてこの仕事を任されている訳では無い。事前に、氏族が誇る術司の手によって、強力な起請術式を施すという条件を呑んだからこそだ。

起請術式とは、被術者に対し術式によって取り決めた約束事を強制するもので、それを違えれば死すらも温く思える程の呪いが身を喰らう事になる。マヒト達に施された起請術式の内容は、貴人護衛の術式に相応しく、対象の死傷や貞節も関わる。だからマヒト達は文字通り死力を尽くして、あらゆる害からリヴィエラを護らねばならない。この術式によって、マヒト達は裏切りや任務放棄といった行為を完全に封じられているのだ。

ここだけ聞けば単なる呪いのようにも思える起請術式だが、そうした違約による呪いの他に、誓いを護るための力を被術者に授けてもくれる。マヒトとシモンズはリヴィエラに生命の危機などが迫った場合に限り、普段の実力以上の力を出すことが可能だった。正直、こういった補助が受けられないならば、マヒトは幾ら条件が良くとも、この仕事を受けてはいなかっただろうと思う。

何にせよ、過保護なものだと、マヒトは注ぎ終えた器の中身を煽る。

他国で勝手な“布教活動”を暢気に繰り広げるリヴィエラの見えないところで、一体どれだけの人と金が動いたのか。金については他人の金だとその浪費を笑うことも出来るが、人については動かされた者達の中に自分が混じっている事を考えると逆に気が滅入った。

だが、それもリヴィエラを見ていると仕様が無い保護かと、そう思うこともある。

「…………」

視線を上げれば、テーブルの反対側で幸せそうに麺を啜っている娘の姿が目に入る。

共に旅をしてみて判った事だが、リヴィエラという人物はあまりにも単純で、そして深く物事を考えない人間だった。自分も比較的そういう人間だという自覚はマヒトにはあったが、リヴィエラの場合は度合いが違う。

まるで現実の中にあって、夢の中を泳いでいるような。

世界をただ装飾された表面でだけ捉え、そして自分にしか見えないものにのみ瞳の焦点を合わせているような。

そんな、地に足がついていない頼りなさが、リヴィエラにはあった。

だからこそ、旅の間にリヴィエラから聞いた、家から離れて神官になろうと思った時の事や、家を出て国外への旅へと向かうと決めた時の事。きっとリヴィエラの中では大きな覚悟を持って挑んだのであろうそれらの話を聞いても、何処か子供の御遊戯のような印象が拭えなかった。

実際、彼女は親達が用意した庇護の傘の下から一歩も外へと出られてはいないのだから、そういう印象になるのも致し方ないのかもしれない。

ただ、そんなリヴィエラを責める気にもなれなかった。彼女が自由であると勘違いしてしまう程に、囲っている檻が広いだけなのだ。それはリヴィエラを保護する者達の、甘さと情け故の事だ。

己が未だ籠からも出られていない雛鳥だという事実は、いつかリヴィエラも知らねばならない事ではあったが、少なくともそれが今では――加えて言えば、マヒトの口からでは無い事は確かだ。

自分を雨風から護ってくれている傘。その存在を、他人からの指摘ではなく己の目で捉えられない限りは、リヴィエラはずっと変われず、子供のまま大人となって、そして不意に傘が失われた瞬間、容赦無く牙を剥く現実に、身も心も喰い裂かれるだろう。

出来うる事なら、そうなる前に。こんなお飯事の――逃避先としての信仰や行動から離れて、自分が正しく思う道を選んで欲しい。

リヴィエラの兄貴分としてそう願うマヒトだったが、現状では難しい事も理解もしていた。少なくとも、今の状態では難しい。何か、大きな切っ掛けでも無い限りは、きっと彼女はこのままだろう。

(まぁ、この辺は今真面目に考えるネタでもないわな……)

若干、思考が脱線している事に気づいて、マヒトは頭の中を仕切り直す。

今回得られたラカルジャについての情報の中で重要なのは、ラカルジャ国内での権力争いが五王朝に居る自分達にまで届く程ではない、という事だ。

リヴィエラに関係してくるのは、十氏族間での争いではなく、シオレ家内部での争いの方だ。こちらであれば、リヴィエラは相応に利用価値のある血筋の子女という立場となる。しかし諜報機関を経由してきた情報を聞く限りでは、リヴィエラ当人が国外に居るという状況が上手く働いて、ほぼ無視されているようだ。

最初マヒトが懸念していたのは、リヴィエラが感じた“騒がしい”気配が、自分達に対してラカルジャ側から宝精による干渉が行われようとしている前兆なのではないか、というものだ。

が、諜報機関から得た情報を信じるならば、少なくともこの推測は“外れ”だった訳だ。

(……ここで話が済んでくれりゃ、ああただの取り越し苦労だったかこれで一安心、となるんだがなぁ)

残念ながら、もう一つの問いの答えに、色々と気になる部分が多すぎた。

グローエス五王朝にてここ最近確認されている、宝精に纏わる話。

例えば主の判らぬ宝精の存在。例えば未知の宝精の出現。他にも経歴不明の宝精召士の増加に、五王朝一部組織内での突然の宝精利用と、その為の媒介の確保などなど。

諜報機関から提供された情報は、それらが裏で何らかの繋がりを持っているようにも見え、しかしそうだと断言するのも難しい。そんな代物だった。

情報一つ一つについては、ラカルジャを故郷に持ち、宝精についての知識もそれなりある者からすると、兎に角異常という他無い話だった。宝精召士ではないマヒトですらおかしいと感じられる域のものだ。

宝精召術によって宝精を呼び出す際、その構成術式によって、宝精には召喚者の名とも言うべきものが刻み込まれる。これが無ければ、宝精を術士の管理下に置くことが出来ないからだ。そして宝精召士達は例外なく、宝精に刻まれたその名を読み取る力を持っている。なのに、五王朝内にて、彼らの力を持ってしても召喚主が判別出来ない宝精が時折確認されているらしい。

また、それらの宝精の中には、今まで本国で存在を確認されている基本七種や、そこから派生した高位覚醒体、プリュクルのような例外種にも含まれない、独自の形態を持つものもいたという。ラカルジャに存在する宝精についての情報量は、百年を優に超える年月を積み重ねてきたものだ。だというのに、その一覧の中に存在しない宝精が、既に極短期間で複数個体、五王朝内にて見つかっているという。

経歴不明の宝精召士が増加、というのも奇妙な話だった。

宝精召術を扱う宝精召士は、未だギルドなどで“役割”として体系化されていない。その為、宝精召術を学ぶには師となる宝精召士に弟子入りし、その技術を教わるのが一般的だ。独学で覚えるという手もあるにはあるが、宝精召術は文献資料もラカルジャ国外にはあまり存在せず、また、行使に媒体が必要な事から敷居は非常に高く、あまり現実的な選択肢とは言えない。そんな中、十氏の諜報機関から見て経歴不明の宝精召士――つまりラカルジャ出身の宝精召士に師事していない術士が五王朝内にて増加しているという話は、にわかに信じがたいものがあった。

これについては、続く五王朝内の一部組織にて突如宝精使用の目撃や、痕跡の発見がされていたという件に繋がるようにも思えたが、だとしても、マヒトとしては首を捻ってしまう。

宝精を操る宝精召術はラカルジャを本場とする術式であり、グローエス五王朝――正確にはラカルジャ以外の全ての国に於いて、あまり一般的ではない。

これが何故かというと、話は至極単純だ。元々宝精召術というものが、あまり使い勝手が良い術式系統では無いからだ。

他の術式と同じく同調誘導器が必要なのに加えて、宝精を呼び出すために宝石という媒体が必須なところがまず致命的。そして値が張る上に嵩張り重い、持ち歩くのに不向きな媒体をわざわざ利用して行使するというのに、制御は難しく融通もあまり利かない。強力な術式ではあるが、難点が多すぎるのだ。

こうして改めて考えてみると、普及しないのも成る程と納得してしまうような代物で、それを今更、組織の中で活用しようとして一体どうするのかと、そんな感想を抱いてしまうのも当然と言えるだろう。

ラカルジャで宝精召術が広く活用されているのは、宝精召術を組み込む形で環境が最適化されている事もあるが、単なる慣例と、「これがこの国の術式だ」という意地による部分が大きい。もしそういった要素が無ければ、ラカルジャも他国と同様、宝精召術など捨てていた事だろう。だから、通常の技法術式が広まっている土地において、宝精召術を採用しようとする理由――その使い手を増やそうとしている理由が、マヒトには全く見出せなかった。

「ぅあー」

思わず唸り声が漏れた。本当に、判らない事ばかりだった。

異常宝精については、単純に“虹色の夜”の影響というのも考えられるが、他の要素も考慮に入れると、それだけでは弱い。

宝精召士の増加や五王朝の組織内での宝精の動向等は、どうも裏がありそうに感じるが、それが具体的にどういうものなのか、そして自分達に関わってくるものなのかが予想出来ない。

諜報機関より仕入れた情報からあれこれと考えてみるが、あまり実のある推理にはならず、ただ何処か奇妙で、不気味。そんな印象だけが、漠然と頭の中に残る結果にしかならなかった。

中途半端に情報を求めたのは失敗だったかと、今更ながらに思ってしまう。今後の判断材料の為と思っての行動だったが、ただ不安を煽られるだけの結果に終わってしまったような気がする。得られた情報から更なる情報を追求したり、その裏付けを取ったり。そんな頭や、伝手を持っていたならまた結果は違ったのだろうが、

(……だから、オレは頭使うのは苦手だっつってんのになぁ……)

マヒトはがりがりと頭を掻き毟る。ただの護衛兼見張り役だった筈が、何故にこんな事にまで気を回さねばならないのか、と当たり散らしたくなる。

近頃リヴィエラの“眼”が捉えている光も、諜報機関が手に入れた宝精に関わる変事に関わるものなのだろう。彼女が見ているのは、恐らく宝精の活動痕跡と思われる光だ。

しかし、それだけではないようにも思う。先日の旅の帰り道では、森一帯を包み込む程の光が渦を巻いて暴れていると大騒ぎしていた。ラカルジャに居た頃でもそのような大規模なものを見たことは無かったらしく、その後暫くはショックでふさぎ込んでいたくらいだ。

今日、こうしてカシム食堂へとやってきたのも、単なる仕事の打ち上げというだけではなく、そんなリヴィエラを元気づけようという意図もあった。単純なリヴィエラは、目の前に並んだラカルジャ料理に直ぐさま調子を取り戻して、今は幸せそうな笑顔で舌鼓を打っている、というのが現在の状況。

――の、筈だったのだが。

「…………」

結局大して食事の手も動かさず、つらつらと考え事を続けていたマヒトは、正面。先刻までの喜色を消して、まさに茫然とした表情でじっと虚空へと視線を向けていたリヴィエラに、反応が遅れた。

「御嬢?」

一体どうしたのか、とマヒトが訊ねる前に、リヴィエラは新たな動きを見せた。

不意にそのまま席を立つと、何かに惹かれるようにいきなり店の外へと走り出したのだ。

「――ちょ、おい御嬢っ!?」

そう呼び止める声にも反応せず、リヴィエラの背中が遠ざかる。聞こえていないのか、無視したのか。何にせよ、様子がおかしい。

「……んだよクソッ、シモンズ、追うぞ!」

「え? あ、うぃッス!」

呼びかけ、マヒトは慌てて席を立ち、シモンズも手にしていた器を置いて荷物を抱える。その間に、リヴィエラは混み合う人々を押しのけて正面扉を抜け、通りへ飛び出していってしまう。

昼飯時もそろそろ終わりかという時刻。マリハンス繁華街はまだまだ人通りが多い。そんな中で一度見失ってしまったなら後を追うのは至難だ。

マヒトは焦りを隠さず、狭い店内を無理矢理に駆け抜けようとして、

「こりゃー!」

出入り口付近、両手に椀を乗せた盆を持った女給とのすれ違いざま。高音の怒声と共に彼女のスカートが大きくはためき、その内側から飛び出した鉈のような何かが、鋭い弧を描く。

そして次の瞬間、ご、と。

首裏に凄まじい衝撃が走り、何が起きたのかを理解出来ぬまま、マヒトは店の床に勢い良く叩き付けられた。

「……な、んっ?」

困惑の声が、我知らず口から漏れる。顔面から床に激突した衝撃で、眼前に火花が散った。歯茎や顎に痺れが残り、ぬるりと熱を帯びた液体が鼻から伝わる感覚が同時に来た。

一体何がどうなった、と震える両の腕に力を入れて、どうにか上半身を浮かせる。

「ア、アニキ、大丈夫ッスかっ!? って、ごふっ」

と、後方からのくぐもった悲鳴に、苦労して顔を後ろへ向ければ、先刻横を通り過ぎた女給から放たれた前蹴りを喰らい、壁際まで派手に吹っ飛ぶシモンズの姿が見えた。

鞘から抜き放った刀身をゆっくりと納めるように。前へと真っ直ぐに突き出した足をスカートの中へと仕舞い込み、女は壁に背を預ける形で沈んだシモンズと、未だ床に這いつくばったマヒトを見下ろして、悠然と言い放つ。

「あんたたち、食い逃げは許さんからなっ!」

「……あー」

そう思われたか、と痛み以外の理由で呻き声を上げたマヒトとは反対に、店の各所からは、わー、と客達から喝采の声が上がった。手が盆で塞がっている女給は、周囲の反応に満足げな笑顔で応えてみせる。

その様子と、そして開いたままの正面入り口の扉を交互に見て、マヒトは長嘆をこぼした。リヴィエラの姿は既に影も形も無く、身体は衝撃で痺れたままで、そしてこの状況から食い逃げの誤解を解くにも相応の時間が掛かる。下手をすると衛士に突き出されるかもしれない。そうなれば、今日中の解放は絶望的だろう。

一瞬、“全力”を使って逃げる、という選択肢も頭に浮かぶが、結局そうまでしたところで既にリヴィエラを見失っているのには変わりない。ならば今は大人しく、真っ当な手段でこの状況を切り抜ける事だけを考えて、リヴィエラの安否については起請術式による緊急警告や強制召喚に期待する。マヒトはそう割り切る事にした。

(……ったく。頼むぜ御嬢、ヘンな事に巻き込まれないでくれよ?)

「で、何か言い訳とかは無いの。食い逃げさん?」

「げふ」

上から女給に踏まれて、蛙が踏みつぶされたような呼気と共に、上半身をまた床に沈ませながら。

果たして、どう説明すれば被害を最小限に食い止めることが出来るかを、マヒトは懸命に考え始めた。

・

正午過ぎ。軽く食事でもしようかとマリハンスの繁華街を歩いていた貴方は、突然、都内を覆う大量のアエルの存在を感知した。

「…………」

貴方は無言のまま、人通りの邪魔にならぬよう道の端へと身を寄せて、立ち止まる。浮かべた表情は、あまり芳しいものではなかった。

(……何だ、これ?)

思い、首を捻る。感知したアエルは、どうにも奇妙だった。

まず、分布がおかしい。都全体に、まるで輪を描くように薄く広がっており、その中心点とも言える位置に、一際濃厚に、まるで今にも“異象”が顕現しそうな程のアエルの“溜まり”が存在していた。普通、アエルの分布は不定形だ。特定の型を形成することは稀で、例外は“異象”が生じた時くらい。なのに、同心円状の輪を描くように、まるで美しい紋様を描くように展開されたアエルの姿は、奇妙という他無い。

更にはこのような、都中に広がる程の量のアエルの存在を、今、突然感知したという事自体がおかしい。

これだけの量のアエルが、一体どこから沸いて出たのか。何処か別の場所から流れてきたというなら、その時点で自分はアエルの存在を感知出来ている筈だ。最初からアエルが都内に存在していたのなら、今になっていきなり感知できるようなった理由が判らない。

強引に理屈を付けるなら、現出等による世界不安定化の影響が至極タイミング良く発生し、テュパンの都上にて大量のアエルが、今感知したような分布で発生した――という事になるのだろうが、妙な型に嵌まった分布状況と合わせて考えると、単なる偶然として片付けるには、どうにも理性が邪魔をする。

(しかし、アエルはアエル、か)

奇妙だろうが何だろうが、これを見つけたとき、自分が何をするべきなのか。それは弁えている。

深呼吸を一つ挟み、貴方はマリハンスの通りから離れ、脇道を抜けて別の大通りへと渡る。こちらは歩く人の数はそれ程でも無い。それを確認し、通行人の間を縫うように走り出す。

今日は運良く、リトゥエが他の妖精達に会いにいくと出かけてくれていて助かった。もし居たならば、あれこれと面倒な遣り取りが必要となっただろう。

目指すは、アエルが造り出す同心円の中心。アエルの“溜まり”が生じている場所だ。

己の感覚を信じるならば、中心にある“溜まり”で“異象”が顕現している気配は無い。それはつまり、このまま現場に向かい、クーリアに“溜まり”となっているアエルの回収を要請すれば、何の危険も無くこの件は処理出来る、という事でもある。

だが、アエルの奇妙な分布や感知の件も考えると、そう単純に片付くものかと、訝しむ自分が居る。今はアエルを追うため、同化者としての己が強く出ている筈だが、それでも冒険者の勘という奴が働いているのか。

何にせよ、用心するに越した事は無い。

(……戦いの心構えだけは、忘れずに)

貴方は自分にそう語り掛けながら、頭の中で、アエルの“溜まり”が存在するであろう位置と、思い浮かべたテュパンの都の地図を組み合わせる。

大通りから、細い路地へ。行く手に南海へと繋がる河川の姿を見ながら、貴方は頭の中の地図が指し示した場所の名を、小さく呟いた。

「――都地下の、放棄水路か」

――礎からの戦者──

街に漂うアエルの中心目指して走り続けて暫く。ようやく、貴方はテュパンに漂うアエルがもっとも色濃く集まった場所に辿り着く。

そこは人の立ち入りが禁止されている、テュパンの地下に残された放棄水路の一つだった。

眼前には、口を開ける巨大な地下トンネル。計画は途中で頓挫した為、トンネルは工事途中で放棄されたと聞いている。数十メートルも進めば行き止まりとなっている筈だ。

貴方が居るのは、トンネルの手前に存在する、地上と地下を繋ぐ縦長筒状の大部屋だ。元々は資材置き場として用意されていた場所で、地上からここまで移動するには、縦穴の側壁に用意された梯子を使って地表部から真っ直ぐに降りるか、近くを通る河川より伸びた水路から枝分かれした細道を抜けて、直接穴の底部へ向かうかの二択となる。梯子のルートは縦穴上部が国の手による結界で封鎖されていたため選べず、貴方は途中道に迷いながらも川から続く水路を辿り、どうにかここまでやってきた。

「…………」

一息を入れてから、大部屋をぐるりと見渡す。

廃棄された資材や、溜まった雨水を水路側へと流す側溝。粘るように皮膚や髪、衣服に纏わり付く湿気た空気と、上方、地表よりより射す光の淡さ。

気になる点は多々あったが、何より目を引いたのは、この場に満ちたアエルの濃さだ。

己を“外側”へと向けた貴方の目には、この縦長の空間全体が淡く光っているように見えた。まるでアエルに満ちた水槽のなかに飛び込んだかのようだ。

『それにしても、ヘンですね。これだけの量のアエルが一箇所に集まっているのに、私達がついさっきまで気づかなかったなんて……』

水路へ入った辺りで貴方に呼び出されていたクーリアが、驚きの意思を貴方に伝える。クーリアのその気持ちは、貴方にも良く判った。

未顕現のアエルは、イーサに満ちたこの世界に於いては異分子であり、そして基本は不干渉の存在だ。

だが、全く関わりが無いとまでは言い切れない。幾ら未顕現の、有り得ざる粒子とはいえ、一応はこの世界の内側に生じたものなのだ。イーサによって構築されたこの世界の影響を、多少であれ受けてしまう。

例えば、アエルがこの世界上に生じた場合、周囲に存在する存在概念の密度や結合が弱い方――判りやすくいえば、個体よりも流体が存在する方向――へと流れていく傾向がある。これが、アエルが主に空中を漂っている理由であり、“溜まり”が発生する理由の一つでもあると考えられていた。だから、今居るような行き止まりとなった地形にアエルの“溜まり”が発生しているのは、そうおかしい事ではない。

だが、これだけの量のアエルが一箇所に集まるには、かなりの時間が必要となる筈なのだ。

なのに、テュパンの都に滞在していた自分は、つい先程――都全体にアエルの気配が広がるまで、存在すら感知できていなかった。

更には、

『“異象”が顕現している様子も無い、ですね。それ自体は予想通りではあるんですけど、これだけのアエルが集まっているのに、その兆候すら無いというのはどういう事なんだろう。そのせいで、“派閥”の方も見逃してしまっていた……のでしょうか?』

クーリアの意識からは迷い、訝しみのようなものが伝わってくる。自分で口にした予想も信じ切れていないような、そんな気配。

そういうクーリアの気持ちも判らないではない。集まっているアエルの量や、それに自分達が今の今まで気づけなかった事もそうだが、何よりアエルの広がり方が、これまで見てきたものと違っているように貴方には思えた。

都に広がるアエルの中心となっているこの場所までやってきて感じたのは、アエルがこの大部屋に偶然溜まったのではなく、まるで逆にここから都の全域へと広がっているような、そんな奇妙な感覚だ。

だが、そうした違和は幾つか感じるものの、それらが一体どういう事実に繋がっているのか。情報はあるのに、それを繋げるための線を導き出せない。答えが判らない。

判らないからこそ、状況を怪訝に思いつつも、結局は普段通りの行動を取るしかなくなってしまう。

『……取り敢えず、アエルの回収始めますね。貴方は退屈でしょうけれど、少しばかり我慢していてください』

了解と貴方が返すと同時、内に居るクーリアから術技を使おうとする気配が貴方にも伝わる。場に満ちるアエルを制御下に置き、貴方という『礎の世』と繋がりを持つ存在概念を介して、この世界に生じたアエルを、『礎の世』へと運ぶ術技だ。

既に幾度か経験している貴方は、所在なげに、ぼんやりとその場に立ち尽くす。アエルに関わる作業は、こちらに出来ることなど何も無い。クーリアが術技を使い、作業を終えるまで、ただ待つしかないのだ。別段、何か別の事をしていても問題はないらしいのだが、しかしこんな薄ら寒い地下の大部屋でやる事など何も無く、じっと、クーリアの術技により部屋に満ちるアエルが変化する瞬間を待つ。

だが、十秒が過ぎ、二十秒が過ぎ、一分、二分と経過しても、貴方の目に映るアエルは変化の兆候を見せなかった。

普段ならば、もうアエルの回収処理自体が終わっている程なのに。

『これは……』

そこへ、鈍く、唸るような思考が貴方に届いた。

『駄目、こちらの術技が拒絶されてる。というより、この反応は』

一体どうしたのかと、己の内側に宿るクーリアへと問い掛ければ、

『多分、ここに存在しているアエルは、自由な状態のアエルではなく、何方かの支配下に置かれたアエルみたいなんです。だから、先刻から私の干渉が拒まれてる』

一瞬、返答の意味が判らなかった。

「…………」

僅かな間を置いて、理解が追いつく。

それはつまり、ここに漂っている大量のアエルは、いや、都の外にまで広がっていたアエルは、自然発生したものではなく、

『推測ですが、誰かが、自分の支配下にある大量のアエルをここで解放し、それが無管理状態のアエルであると偽装した上で、都の外にまで拡散させたんだと思います。だから、私達も“派閥”も、ここにアエルの“溜まり”が出来ているなんて気づかなかった。だって、ここにアエルが生じた事自体が、本当に、ついさっき起きた事なんだから』

不可解だった要素が、クーリアの引いた線によって全て繋がった。そんな感覚が貴方を襲う。

しかし、それにより新たな疑問が導き出される。

(何故そんな事を。いや、一体誰がそんな事を?)

そう疑問した瞬間。

「――驚いたな。今回はどのような宝精が釣れるかと期待していたのだが、よもや人が引っかかるとは」

突如響いた声と、同時に生じた強大な気配に、貴方は総毛立つのを感じた。

・

『っ、気をつけて、上ですっ!』

クーリアの声に反応すれば、貴方の頭上十メートル程の位置に、いつの間にか光輝く巨大な獣が漂っていた。

「しかし、部屋に放っておいたアエルを取り込もうとしていたところを見ると、どうやら外れという訳でもないようだ」

低く響く声は、その大獣が発しているようだ。単なる音の伝播ではない。言葉を直接対象に届かせるような、意思伝達関係の術式に似た力を使っているのか。

貴方がそう推測する間にも、獣からはこちらの反応を気に留めない、一方的な意思が飛んでくる。

「同郷であるのは確かなようだが、しかしこちらの世界の人の身であるのも確かだ。となると、思いつくのは……“同化”だったか? こちらの世界の人間を乗っ取るという、常任“派閥”の間で研究されていると聞く非道極まりない術技――その使い手か、貴様は」

アエル、“派閥”、“同化”、術技。

大獣の台詞の中に散らばるそれらの単語は全て、この世界ではなく『礎の世』側の理に関わるものだ。

つまり、この大獣は自分と同じく、『礎の世』からこちらの世界へと渡ってきた存在である、と。ここまでの推測は容易に出来たが、問題はその先だ。大獣が『礎の世』にて立つ位置がどういうものなのか。これが判らなければ身動きが取れない。

一体何者だ――と、そう問う事に意味があるのかと内心思いつつも、しかしそれは声として形となり、頭上へと放たれる。

対し、返ってきたのは失笑とも言うべき気配。

「そんなもの、商売敵に決まっているだろう。貴様と同様、こちらの世界のアエルを回収する役を任された、な。俺の場合は、加えて他勢力の手駒を喰えという任があるだけだ。“石渡り”を行うのは初めてだったが、中々に面白い。“派閥”の話に乗ったのは正解だった」

途中からは楽しげに語り出す大獣。その内にあった“石渡り”という言葉が、大獣から漂う独特の気配と繋がる。

これは、

(宝精の、もの……?)

そうだ。宝精が持つ気配と同様のものだ。

しかし、頭上で漂う巨大な化け物の姿は、明らかに宝精のものではない。一般的な宝精七種とも違う。七種からの派生として、宝石が持つ特性に因る形で形態を変化させた高位覚醒――固有顕現とも違う。プリュクルのような七種から外れた、特殊な宝精だとしても、あのような姿を持つものは知らない。強いて言えば、七種の内の一つ、オフィエルに似ている気もしたが、多少面影を見出せる程度で、あれがオフィエルだとは到底――、

『……いえ、あれはオフィエルだと思います』

と、貴方の思考を遮るようにクーリアの言葉が頭の中に響く。

だが、クーリアの答えには納得し難いものがあった。

(あれが、オフィエル?)

こちらの知らない宝石を使って高位覚醒したオフィエルなのだろうか。それにしては、原型が殆ど残っていない。

オフィエル系は確か、丸々とした樽に目口を適当な位置に取り付けたような、生物とは思えぬ形状をしていた筈だが、今頭上に浮かんでいるそれは、硬質化した角質を身体の各所より長く鋭く伸ばした、巨大な鯱のような化生である。

『それでも、宝精の種として見ればあれはオフィエルで間違いありません。あの姿は、固有顕現ではなく、雄偉顕現によるものだと思われます』

――雄偉?

『はい。最近実用化された、“石渡り”による存在概念転移術技の改良型ですね。私達の世界側からの術技によって、通常顕現や固有顕現のような存在の一面を宝石を介して顕現させた“化身”ではなく、被術技者の存在を一切損なわせず、しかし宝精という形でそちらの世界に顕現させるのが雄偉顕現。形は宝精ですが、中身は私達の世界の人間そのままの筈です』

要は、宝精という存在と“同化”しているような感じ、なのだろうか。

『宝精という形となって、そちらの世界に存在丸ごと転移している、というのがより近いでしょうか。宝石が同化対象、と言えなくもないですけど。雄偉顕現は、被術技者が持つ存在概念や精神形質――他にも存在全てを受け入れる為の許容拡張や、アエルによる存在強化術技辺りが宝精の形状に影響して、大抵の場合は原型を留めなくなるそうですから』

だからこそ、あの見た目という事か。

宙を泳ぐ巨体が、時折“異象”にも似た歪みが生じるのも、アエルを利用してそれを力へと変換しているからだろう。

『ええ。――あと、私の“本体”が行ってた照合結果が出ました。相手は非常任“派閥”である回帰派の非正規術技士です。そちらの世界で活動を始めてからは、かなりの数の工作員が彼の手でやられてますね。うちの“派閥”の人員も幾人か被害にあっているみたいで、上からは丁度良いから返り討ちにしろという指示が来てます』

自分が戦う訳ではないからと、好き勝手に言ってくれるものだ。

そう、小さく悪態をついた貴方が見上げる向こう。上方に浮かぶ宝精へと、周辺地域に散らばっていたアエルが集まり始めていくのが見えた。

そして集まってきたアエルを取り込んだ宝精の身体から、まるで分身のようなものが複数吐き出され、こちらを囲むように降下してくる。分身から貴方目掛けて放たれるのは明確な敵意と害意だ。こちらの隙を窺うように、貴方を中心に据えて周回するような動きを見せる。釣られていると判ってはいるが、注意が散漫になるのは避けられなかった。

厄介と、そう思う間に、部屋に満ちていたアエルが増し始めた宝精の輝きに反応し、渦を巻くようにこちらの身体を包み込む。

貴方は取り付いてくるアエルを反射的に払おうとするが、手応えは無く、

『……っ、やっぱり駄目か。この“私”の能力じゃ、支配権を奪えない』

クーリアからも色良い声は返ってこない。

そんな貴方達の様子が愉快なのか、上方からは鼻を鳴らすような音が響き、

「悪いが、ここに満ちているアエルは全て俺の物だ。元々は同業を釣る餌としてばらまいていたものだが、いざ戦闘となれば、こうして有利な状況へと持っていく事も出来る」

アエルに触れている肌全体が、強く灼けるような感覚。部屋内に満ちるアエルが、まるでこちらの存在を拒んでいるかのようだった。

この状況は、まずい。冷や汗が背を伝う。

そこへ、別種のアエルが貴方の身体を浅く包み込んだ。一体何がと思うと同時に、身を襲っていた灼けるような感覚が、格段に弱まった。